Éva Böröcz, une jeune Hongroise construit sa vie à Montréal

Le parcours d’Éva Böröcz pourrait être celui de milliers d’autres d’immigrants hongrois arrivés au Canada dans les années 1950. Cependant, elle se démarque par sa volonté, son courage et sa remarquable aptitude à transformer les hasards et les rencontres en tremplins. Ses multiples vies forment un récit à partager, une expérience « extraordinaire » qu’elle a bien voulu raconter.

Éva Böröcz est née en 1938 dans un petit village hongrois au sein d’une famille modeste. Elle n’oublie pas les paroles de sa mère, « on est pauvre, mais on vit bien », qui signifiaient avec humour que la famille s’arrangeait avec ce qu’elle avait. Dans cette région isolée et très boisée, les gens vivaient avec l’environnement et selon les saisons. Éva y a tissé un lien très fort avec la nature, notamment quand elle faisait l’école buissonnière dans la forêt ou dans l’immense arbre qui ombrageait le cimetière. À cette époque, Éva « jouissait d’une liberté inimaginable » car, même si elle devait suivre des consignes, elle se sentait toujours libre.

Son départ pour le collège loin du village, en 1952, a bien changé ce sentiment. « C’était le régiment », dit-elle. Cette frustration a été accrue quand la police d’État l’a empêchée de s’inscrire en troisième année. L’adolescente est donc entrée dans une école d’infirmière dont elle est sortie diplômée deux ans plus tard. Là encore, le gouvernement a contrecarré ses plans : elle n’a pas pu exercer son métier dans son village natal, mais a dû s’installer à Budapest, où la vie dans cette période d’après-guerre était très difficile.

Plongeon dans l’inconnu

La situation devient évidemment bien plus dramatique quand la révolte populaire contre le régime communiste, qui a éclaté en octobre 1956, est brisée par l’invasion de l’armée russe. Éva se demande alors « quel est l’avenir dans ce pays qui, depuis qu’il existe, est toujours occupé par différentes puissances ». La jeune femme, qui considère déjà que « la liberté est la chose la plus importante dans sa vie », n’entrevoit « aucune issue en Hongrie ». Quand elle entend qu’il y a des brèches dans la frontière, elle décide de quitter le pays, d’aller voir ailleurs. Madame Böröcz se rappelle aujourd’hui : « Je ne savais pas comment on vivait à l’extérieur de la Hongrie, mais je pensais qu’il n’y avait rien de pire que ce qui s’y passait. Je suis partie à 18 ans, en 1956. »

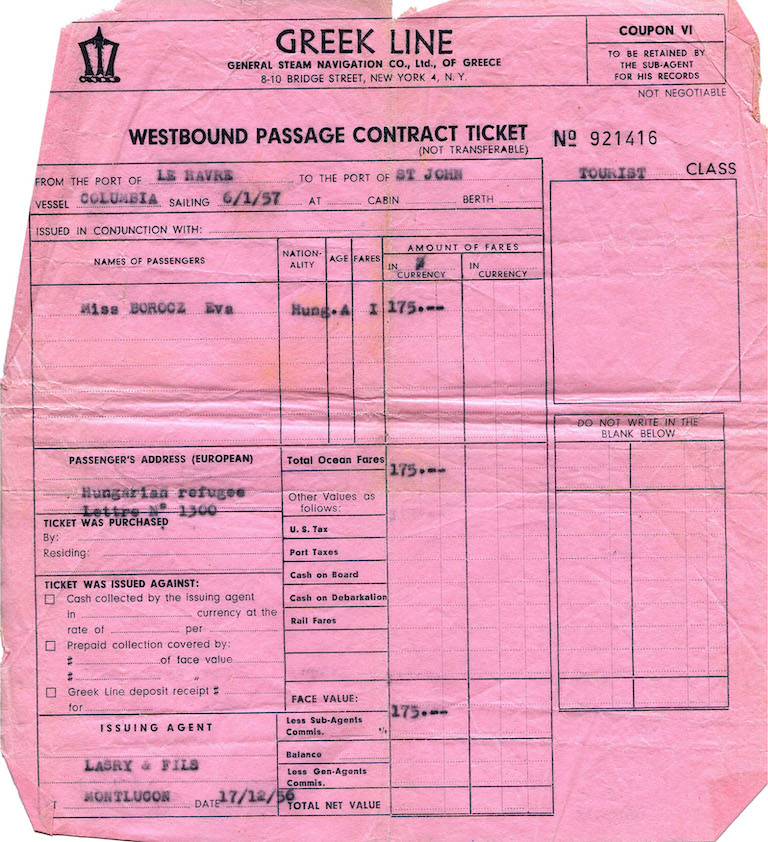

La conviction, profonde et clairvoyante, d’Éva que le manque de liberté ne pouvait lui convenir, mais aussi son audace vont changer sa vie. La jeune femme opte pour un départ vers l’inconnu : « Je suis montée dans un train sans savoir où il allait. Je suis arrivée de nuit à Vienne où la Croix rouge accueillait les réfugiés. [Puis j’ai été conduite] en France dans un camp de réfugiés où j’ai passé un mois et demi. » Éva quitte l’Europe en bateau et atteint le quai 21 de Halifax sept jours plus tard. Directement du quai, elle prend un autre train, « un train plus froid », qui traverse une tempête de neige de janvier et la transporte jusqu’à Montréal. Elle est ensuite logée dans un bâtiment près de la ville avec plusieurs centaines de Hongrois. Éva fait effectivement partie des environ 35 000 réfugiés hongrois reçus au Canada en 1956 et 1957. Sans informations sur les possibilités qui s’offrent à elle ni sur son avenir, Éva Böröcz, seule et si jeune, a ainsi pris la courageuse décision de construire sa vie à l’étranger. Et le hasard l’a dirigée jusqu’au Québec. « C’est toujours le hasard dans mon cas », s’amuse-t-elle à présent. On verra qu’Éva a su en tirer parti.

Madame Böröcz se rappelle que, le lendemain de son arrivée, des entrepreneurs venaient chercher des travailleurs hongrois. Un policier a emmené la jeune infirmière dans un hôpital privé de Drummondville où elle a commencé à travailler. Il s’agit une nouvelle fois d’un départ vers l’inconnu : « Je ne parlais ni français ni anglais. Je quittais mes compatriotes, j’étais seule au monde. Je ne savais pas ce que j’étais, qui j’étais. » Éva n’exerce pas son métier, car elle ne peut pas suffisamment communiquer et elle éprouve une grande solitude. Heureusement le policier revient la voir et lui donne un dictionnaire français-hongrois et un manuel pour apprendre le français. Grâce à cette première rencontre, elle peut consacrer toutes ses soirées à l’apprentissage de la langue.

Au printemps, une dame accompagne Éva à Arthabaska (actuellement Victoriaville), dans un hôpital tenu par des religieuses. Avec le recul, Éva Böröcz observe qu’elle se sentait « terriblement seule », mais qu’elle était « suivi[e] administrativement par les instances gouvernementales ». Son sort s’améliore : elle a de la compagnie, travaille au ménage et est encouragée à parler le français et à l’apprendre avec une enseignante. Quelques mois plus tard, Éva intègre l’équipe de nuit de la pouponnière, ce qui est parfait pour elle. Pourtant, au bout d’une année, elle décide d’aller à Montréal : « Je partais parce que je devais poursuivre ma vie à moi, il fallait que je trouve ma place. » Ce changement est rendu possible par une deuxième rencontre déterminante. Éva a fait la connaissance de Jean, un jeune homme de la région qui part étudier à Montréal et lui propose de l’y héberger. Le cœur gros, elle quitte des gens qui l’ont aimée et qu’elle a aimés.

Trouver sa place à Montréal

Madame Böröcz est encore prise d’émotion lorsqu’elle se souvient du moment où elle a vu la ville alors que le bus traversait le pont Jacques-Cartier. L’arrivée de la jeune femme dans la métropole québécoise est d’autant plus affolante que son ami n’est pas au rendez-vous. Éva est entrainée par la foule anglophone dans les rues d’un centre-ville tout à fait étranger : « Je n’entendais que de l’anglais. Je me demandais où je me trouvais. » Se sentant perdue et ne sachant pas comment trouver sa place dans la ville, elle se dit : « Dans chaque interstice, il y a quelque chose. Tout est occupé. Chaque maison a ses habitants et il n’y a pas de place pour d’autres. » Éva s’inquiète, car elle imagine qu’il est aussi difficile de se loger à Montréal qu’à Budapest. Malgré tout, après une nuit dans une triste chambre d’hôtel, elle retrouve son ami et comprend qu’un quiproquo dû à son manque de maîtrise de la langue a failli les séparer. Soulagée, elle se sent « légère en montant la côte entre les rues Ontario et Roy », avec cet ami enthousiaste qui lui fait fièrement découvrir la rue Saint-Denis, la rue des Canadiens français.

Jean met Éva en contact avec un prêtre qui œuvre dans une église hongroise et lui présente d’autres Hongrois arrivés avant la guerre. Mais elle ne s’« identifie pas à cette communauté », et « fait son chemin sans eux ». Quelques jours après son arrivée, Jean guide Éva à l’hôpital Sacré-Cœur où elle passe une entrevue d’embauche dans un « français raboteux ». Elle est engagée, mais le travail ne débute que deux semaines plus tard. Comment vivre pendant cette période? Une troisième rencontre apporte la solution à cette question stressante : un libraire de la rue Saint-Laurent indique à Éva qu’un nouvel hôpital vient d’être construit et qu’on y cherche certainement du personnel. Éva se rend donc à l’hôpital, aujourd’hui appelé Maisonneuve-Rosemont, où elle est immédiatement engagée pour garder les bébés. Elle y rencontre une infirmière qui, comme elle, cherche un logement. Elles décident de partager un appartement, ce qui résout un autre problème épineux! C’est la fin d’une période difficile pour l’infirmière de 19 ans, qui souhaitait ardemment trouver un travail, une place, une vie. En effet, Éva, seule et à des milliers de kilomètres de sa patrie, se pose de nombreuses questions et a peur. « Mais de quoi as-tu peur? », s’interroge-t-elle. « Il n’y a pas de bombes qui tombent ici, ni même de policier qui te cherche », se rassure-t-elle. « J’étais seule et libre, mais c’est difficile d’assumer la liberté », explique maintenant madame Böröcz.

Le nouvel emploi d’Éva marque donc un tournant dans sa vie : « Ça allait bien. J’étais tellement heureuse de travailler. » De plus, madame Böröcz estime que son « véritable apprentissage de la langue a commencé à ce moment-là ». Quand elle s’est installée à Montréal, elle s’est demandé si elle devait apprendre l’anglais ou le français. Elle s’est tournée vers la langue qu’elle connaissait alors un peu et dont elle aimait la sonorité. « Je lisais sans arrêt, je pouvais tenir une conversation ordinaire, je comprenais tout ce qu’on me demandait », se souvient Éva, qui ajoute : « Je m’adaptais tranquillement. Je m’intégrais mais je ne m’assimilais pas, comme me l’avait conseillé mon ami libraire. »

Grandir avec son pays d’adoption

Autodidacte, Éva peut maintenant travailler en français, mais aussi avoir des loisirs, comme le parachutisme. Parce que son horaire ne lui permet pas de pratiquer facilement cette nouvelle activité, Éva donne sa démission, ce qui illustre, selon elle, son « sale caractère »! Cependant, grâce à Madeleine, sa colocataire et amie, elle trouve rapidement une place dans le laboratoire d’hémodynamie où elle apprend les bases de la physiologie respiratoire et cardiopulmonaire, une nouvelle discipline médicale. Éva travaille 10 ans au sein de cet institut de cardiologie, puis elle œuvre près de 30 ans à l’institut Lavoisier.

Cette réussite professionnelle s’accompagne d’un épanouissement culturel. À Montréal, Éva découvre notamment la peinture et la littérature. « Quand je suis arrivée à Montréal, il se passait de grands changements […] C’était la Révolution tranquille, une révolution sans armes, sans bombes, une révolution dans les esprits », souligne-t-elle. Curieuse, Éva s’intéresse aux changements politiques que vit le Québec, à son histoire, mais aussi à la question linguistique, car son propre pays a pu conserver sa langue bien qu’il soit isolé linguistiquement. « C’était extraordinaire […] de comprendre ce pays qui changeait à vue d’œil. J’étais heureuse de grandir avec [ces gens]. Mon histoire est liée à Montréal », affirme-t-elle.

Après avoir vécu dans plusieurs quartiers de Montréal, Éva Böröcz emménage à la campagne près du Richelieu, puis, au début des années 1990, elle trouve la maison qui lui convient à Calixa-Lavallée. Au fil des années, elle plante sur son terrain un boisé d’environ 1500 arbres, qui contraste avec les terres agricoles alentour, mais surtout lui rappelle la forêt de son enfance. « Il n’y avait pas d’arbres dans les villes où j’ai longtemps vécu, j’avais quitté les arbres du village où j’ai grandi », explique Éva Böröcz, qui manifestement avait besoin de retrouver la nature de son enfance.

Ayant pris sa retraite, Éva devient conseillère municipale à Calixa-Lavallée pendant près de 10 ans « pour redonner à [son] pays d’accueil ». Il s’agit de « participer à la vie politique à l’échelle humaine », car selon madame Böröcz « il n’y a rien de plus démocratique qu’un conseil municipal où tous peuvent prendre la parole ». Étant responsable de la bibliothèque, Éva écrit dans le journal de la municipalité pour inciter ses concitoyens à lire. Petit à petit, elle rédige des contes puis des nouvelles, notamment une qui finit par les mots « Voilà, très chère mère, je suis arrivée à bon port ». Après avoir lu ce texte, un éditeur, rencontré par hasard, dit à Éva qu’il attend la suite. Encouragée, la retraitée prend « le goût de l’écriture » et publie Très chère mère, le récit de son départ de Hongrie et de ses premières années au Québec, qui sera suivi par un autre roman. Devenue auteure, Éva se demande ce qui est vrai quand 60 ans ont passé et conclut que, même si l’imaginaire peut faire le souvenir, le fond de son roman est véridique. Cette quatrième rencontre décisive a conduit Éva à l’écriture, une réalisation nouvelle et inattendue.

Une double culture sereine

À force de détermination, Madame Böröcz a donc vécu plusieurs vies. Pourtant, lorsqu’on lui demande de quoi elle est fière, elle hésite. Elle confie être fière d’avoir écrit Très chère mère, une tâche qui « a été une immense souffrance et, en même temps, un bonheur incroyable ». Elle y a décrit ses deux premières « années d’adaptation, deux années difficiles pour les immigrants », et peut dire maintenant qu’elle est satisfaite de son intégration et d’avoir contribué à sa société d’accueil. Éva considère qu’elle s’est adaptée, mais qu’elle ne s’est pas assimilée, ce qui d’après elle reviendrait à perdre sa propre culture sans en acquérir une nouvelle. « Je ne voulais pas retourner d’où je venais, alors j’apprenais, et en même temps, je me souvenais d’où je venais », précise-t-elle.

Madame Böröcz pose à l’évidence un regard positif sur sa double culture. Elle a eu le mal du pays certes, et entretient toujours le lien avec sa culture d’origine, mais elle accepte sereinement de venir d’ailleurs. Elle pense que « comme immigrante, il faut accepter cet état de choses en fonction du choix qu’on a fait ». Par exemple, de l’avis d’Éva, la prononciation et l’écriture de son nom de famille, qui dévoilent ses origines, permettent d’engager un dialogue avec autrui. Böröcz, dont les trémas ont été éliminés par l’administration à son arrivée au Québec, se prononce « Beureutz ». Éva voit dans ses particularités une force plutôt qu’un problème. Elle déclare avec enthousiasme : « Je suis très attachée à ma culture hongroise. Et je me sens québécoise. Les deux cohabitent très bien! »

La réussite d’Éva prend peut-être sa source dans les premières années de sa vie car, selon elle, « l’enfance forme le caractère » et nous « poursuit pour la vie ». Elle lui a enseigné comment être économe, et donc écoresponsable, mais elle lui a aussi transmis la valeur de l’effort : « J’ai appris que, quand tu veux arriver, avoir quelque chose, ça prend un effort. […] Il faut que tu te concentres, que tu te fasses presque violence. » Éva a ainsi mené sa vie comme un engagement fort, car « c’était [sa] responsabilité de faire quelque chose de bien [d’elle-même] ». Aujourd’hui madame Böröcz constate que, « partie d’un petit village, [elle est] arrivée dans un autre petit village ». Elle a réussi à préserver sa liberté, à vivre une vie riche tout en prenant soin d’autrui, et elle a retrouvé la chère nature de son enfance. « J’ai bouclé la boucle », conclut-elle.

Thèmes associés à cet article

Publicité

Cet article fait partie d’une série d’histoires portant sur l’immigration. Elles furent recueillies, rassemblées et publiées par le MEM — Centre des mémoires montréalaises.