Des Patriotes en Australie

Le 26 février 1840, Louis‑Léandre Ducharme, debout sur le pont du navire HMS Buffalo, observe un groupe de prisonniers qui travaillent sur les berges. « De dessus le Pont, nous voyions des misérables attelés sur des charrettes occupés à traîner de la pierre pour quelques Edifices Publiques; d’autres en arrachaient; cette vue nous fit faire de tristes réflexions, car nous pensions que sous peu de jours, nous serions employés comme eux. »

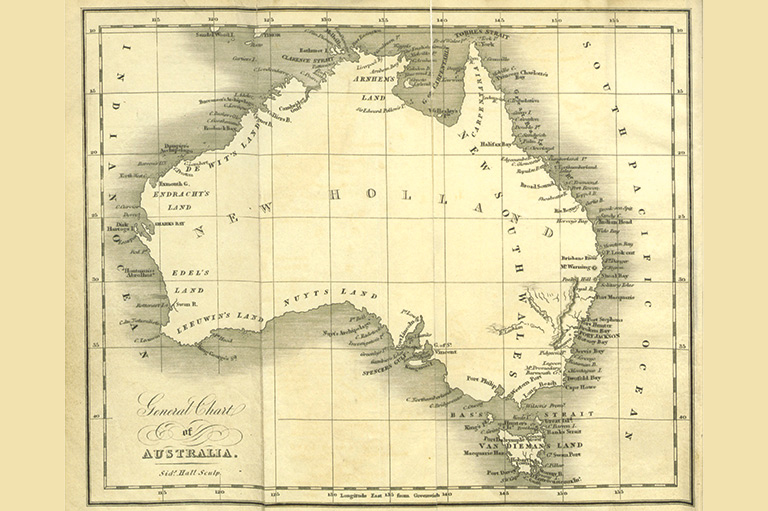

Ducharme et ses 57 camarades viennent d’arriver à Port Jackson, à Sydney, en Nouvelle-Galles-du-Sud, après avoir survécu à un voyage de cinq mois, depuis Montréal, à destination de cette lointaine colonie pénitentiaire sur le continent australien. Même s’ils sont prisonniers, Ducharme et ses compagnons ne nos pas des criminels de droit commun. Ce sont des Patriotes, des révolutionnaires du Bas-Canada qui ont pris les armes pour défendre la démocratie contre le régime colonial autocratique des Britanniques.

À l’époque comme aujourd’hui, les Patriotes étaient admirés comme des héros sur leur sol natal. Même s’ils n’ont pas bénéficié de la même reconnaissance ailleurs, leurs actions ont eu des conséquences qui ont dépassé les frontières du Canada. « Par les sacrifices qu’ils ont consentis en luttant bravement pour leurs idéaux, ces patriotes canadiens-français… ont contribué à établir le gouvernement responsable et la démocratie, tant au Canada qu’en Australie, a raconté l’historien australien Tony Moore, auteur de Death or Liberty: Rebel Exiles in Australia 1788–1868, lors d’une entrevue. En effet, en Australie, nous n’avons pas eu à faire cette révolution pour un gouvernement responsable, compte tenu de ce qui s’était passé au Canada. Ces gens sont aussi, en quelque sorte, des patriotes australiens. »

Vers la fin du 18e au début du 19e siècle, le monde est pris d’une véritable fièvre révolutionnaire. Les États-Unis et la France deviennent des républiques vers la fin des années 1700, alors que les colonies espagnoles et portugaises de l’Amérique du Sud continentale obtiennent leur indépendance au début du siècle suivant. Pendant ce temps, les habitants des colonies canadiennes prennent des notes.

En vertu des dispositions de l’Acte constitutionnel de 1791, le Haut-Canada et le Bas-Canada sont chacun régis par une clique d’officiels non élus, principalement des Britanniques. Au sommet de la hiérarchie règne le lieutenant-gouverneur, qui est nommé par la Couronne britannique. Il est conseillé par un conseil exécutif, dont il nomme les membres. Les lois sont instaurées par un conseil législatif, dont les membres sont également nommés – à vie – par le lieutenant-gouverneur. Les habitants des deux colonies sont représentés par une assemblée législative élue, mais le lieutenant-gouverneur peut opposer son veto à tout projet de loi adopté par l’assemblée élue et peut dissoudre l’assemblée « dès qu’il le juge nécessaire ou opportun ».

Le fossé entre les « dirigeants » et les « dirigés » est encore plus profond au Bas‑Canada, où les Canadiens-Français, qui pour la plupart occupent ce territoire depuis des générations, sont assujettis aux impérialistes anglophones qui ont rarement leurs meilleurs intérêts à cœur. Au début des années 1800, des politiciens canadiens-français, dirigés par l’avocat, seigneur et fondateur du Parti Patriote, Louis-Joseph Papineau, tentent une réforme par des moyens pacifiques et par le truchement du Parlement. Mais les dirigeants de la colonie rejettent leurs tentatives en ce sens.

Enfin, en 1834, Papineau et le Parti Patriote présentent un manifeste, appelé les 92 résolutions, premièrement à l’assemblée législative du Bas-Canada et plus tard au Parlement britannique, à Londres, en Angleterre. Les 92 résolutions préconisent une réforme du gouvernement dans le but de retirer le pouvoir aux officiels non élus et de le remettre entre les mains d’un parlement démocratiquement élu.

« … cette forme de gouvernement n’en est pas moins essentiellement vicieuse, qui fait dépendre le bonheur ou le malheur d’un pays, d’un exécutif sur lequel il n’a aucune influence, qui n’y a aucun intérêt commun ni permanent, et que l’extension du principe électif est le seul refuge dans lequel cette chambre puisse entrevoir un avenir de protection égale et suffisante pour tous les habitants de la province indistinctement. » (résolution 28).

Lorsque le gouvernement britannique rejette catégoriquement les 92 résolutions, le peuple du Bas-Canada est furieux. Au printemps et à l’été de 1837, le Parti Patriote, dirigé par Papineau, tient une série d’assemblées publiques dans des communautés de la vallée du fleuve Saint-Laurent qui culminent par une assemblée de deux jours à Saint-Charles-sur-Richelieu, les 23 et 24 octobre 1837. Cet événement pivot rassemble cinq mille personnes dans six comtés, ainsi que treize membres du Parti Patriote à l’assemblée législative, incluant Papineau.

À la fin de l’assemblée, les délégués adoptent une déclaration officielle – que de nombreux historiens attribuent à Papineau, même s’il ne l’a pas signée – appelée l’Adresse de la Confédération des six comtés de Saint-Hyacinthe, L’Acadie, Rouville, Richelieu, Verchères et Chambly au peuple du Canada.

« Concitoyens! Confrères d’une affliction commune! Vous tous, de quelque origine, langue ou religion que vous soyez, à qui des lois égales et les droits de l’homme sont chers; dont les cœurs ont palpité d’indignation à la vue des insultes innombrables que votre commune patrie a eu à essuyer, et qui si souvent avez éprouvé une juste alarme, en roulant dans vos esprits le sombre avenir que la maladministration et la corruption promettent à cette province et à votre postérité; au nom de cette patrie et de la génération qui s’élève, n’ayant plus d’espoir que sur vous, nous vous sollicitons de prendre, au moyen d’une organisation systématique dans vos paroisses et vos townships respectifs, cette attitude qui peut seule vous attirer le respect pour vous-mêmes, et le succès de vos demandes. »

On y exhorte également les citoyens à élire leurs propres magistrats locaux et à organiser des milices pour défendre leurs droits et leurs biens contre le gouvernement colonialiste britannique et ses forces armées.

Cette déclaration, alimentée par des années de griefs refoulés, propulse les Patriotes dans une insurrection armée contre l’Empire britannique, que l’on appellera la Rébellion du Bas-Canada. En 1837-1838, des militants prennent les armes contre les Britanniques dans une série de courtes batailles, parfois sanglantes. Mais la force conjuguée des détachements britanniques et des volontaires loyalistes locaux a vite fait d’écraser ce mouvement insurrectionnel. Le gouvernement mettra également fin à une autre rébellion, au Haut-Canada, qui implique des militants du Haut-Canada et des sympathisants américains. En fin de compte, bon nombre de ceux qui luttent pour le changement, incluant Papineau, trouvent refuge aux États-Unis. Des centaines d’autres sont tués ou capturés, et les forces britanniques incendient les maisons de nombreux Patriotes.

L’autobiographe, Louis-Léandre Ducharme, un greffier de 22 ans, est arrêté le 7 novembre 1838 pour avoir participé à un soulèvement à Châteauguay, au sud-est de Montréal, lors duquel des Patriotes ont capturé et fait prisonniers plusieurs propriétaires terrestres anglais. Ducharme et ses compatriotes sont emprisonnés, avec d’autres insurgés, à la prison du Pied-du-Courant, à Montréal.

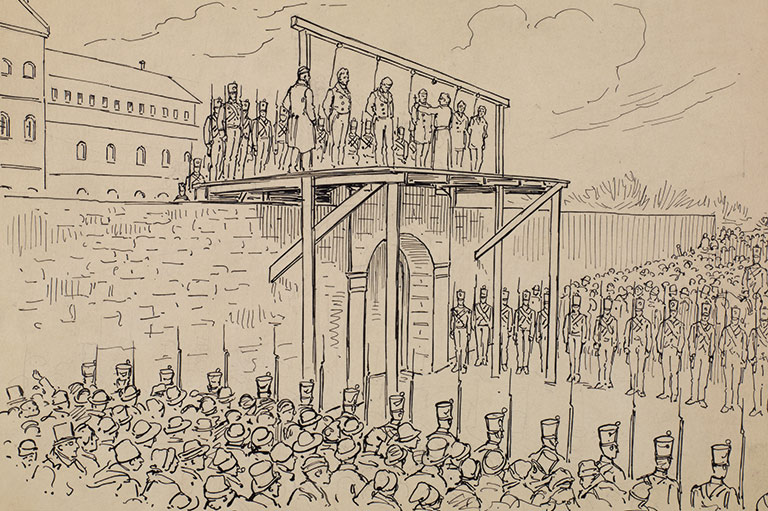

Après leur procès en cours militaire, 99 Patriotes du Bas-Canada, incluant Ducharme, sont condamnés à mort. Les deux premiers à être pendus, le 21 décembre 1838, sont Joseph-Narcisse Cardinal et Joseph Duquette, les chefs des Patriotes de Châteauguay. Cardinal et Duquette avaient été capturés en novembre 1838 alors qu’ils dirigeaient une expédition pour acquérir des armes dans la communauté mohawk de Kahnawà:ke, au sud de Montréal. Les Patriotes voulaient utiliser ces armes pour combattre les Britanniques, mais des guerriers mohawks les encerclent, en font leurs prisonniers et les remettent aux autorités coloniales.

Deux autres exécutions ont lieu dans les semaines suivantes, alors que Ducharme, grelottant dans sa cellule, exprime sa peur de l’échafaud. « Nous demeurâmes trente-trois jours dans les cachots sans sortir ni jour ni nuit; nous couchions sur le plancher n’ayant qu’une simple couverte pour lit et couverture, dans cette saison où le frimas tapissait tout l’intérieur de nos cellules », écrit-il.

Après douze exécutions, les autorités coloniales commencent à craindre les effets de poursuivre leur travail de bourreau. La pendaison de ces condamnés risque d’en faire des martyrs aux yeux des Canadiens-Français et pourrait raviver les violences, alors que leur libération risque de générer un ressentiment au sein de la population anglophone qui n’acceptera aucune clémence envers ces hommes considérés comme des traîtres. Le secrétaire colonial britannique, Lord Glenelg, intervient pour que cessent les exécutions. Des pardons conditionnels sont accordés à certains prisonniers, mais 58 d’entre eux demeurent au Bas-Canada, alors que 92 autres captifs, dont la majorité sont des Américains, sont encore incarcérés au Haut-Canada. C’est le lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, George Arthur, qui propose une façon de s’en débarrasser.

Avant d’entrer en fonction au Haut-Canada, en mars 1838, Arthur a été lieutenant-gouverneur pendant 13 ans de la colonie pénitentiaire notoire de Van Diemen’s Land (aujourd’hui l’état de Tasmanie en Australie). Il laisse derrière lui un sombre héritage, ayant instauré les méthodes cruelles qui ont donné à Van Diemen’s Land la réputation d’être la pire colonie pénitentiaire de l’Empire britannique. Pendant son mandat, il a exécuté quelque 250 captifs pour des délits commis au sein de la colonie. À cette époque, les colonies pénitentiaires australiennes étaient un « débarras » où l’on envoyait non seulement les criminels, mais également les prisonniers politiques de tout l’Empire britannique. Arthur voit ces colonies comme une solution à son problème. Le 25 septembre 1839, Ducharme et les autres prisonniers sont informés de leur triste sort : au lieu d’être pendus, ils sont condamnés à être déportés dans une colonie pénitentiaire et à une vie d’exil sur le continent australien.

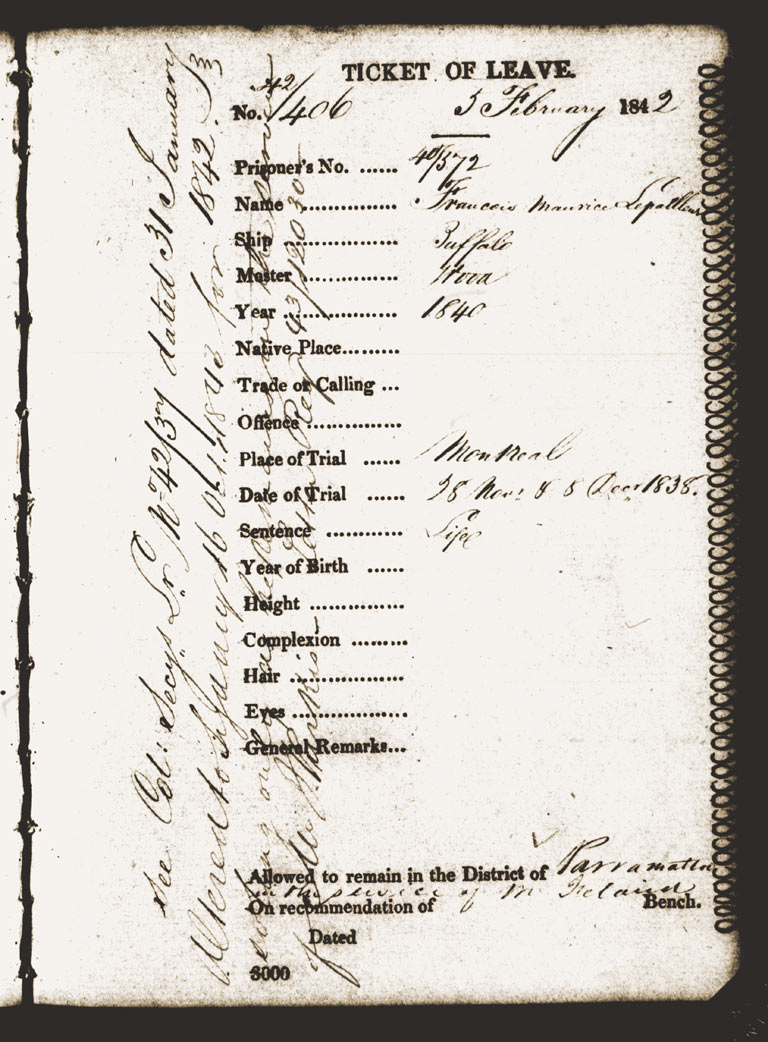

Le même jour, l’ami et compagnon d’infortune de Ducharme, François-Maurice Lepailleur — un huissier de 32 ans et père de deux enfants capturé pendant le raid de Kahnawà:ke — commence à écrire un journal secret qu’il espère un jour transmettre à sa famille. « Il n’y a pas de plus grand malheur pour un homme libre que de devenir prisonnier et que d’être exilé, sans savoir si jamais on recouvrera la liberté. Ah! Quelle triste pensée pour un père de famille qui a laissé une tendre épouse et deux chers petits enfants qui sont l’objet de mes plus chères pensées. »

Après leur transport à Québec, les prisonniers du Bas-Canada, à qui se joindront plus tard ceux du Haut-Canada, sont entassés à bord du HMS Buffalo — le même navire qui transporte les premiers colons dans le sud de l’Australie, en 1836. Le voilier de bois de 37 mètres de long comptant trois mats quitte Québec et commence son voyage vers le Pacifique Sud le 28 septembre 1839. Les prisonniers sont confinés dans la cale jour et nuit, sauf pour une pause de deux heures afin de se dégourdir les jambes. Ils sont logés dans des quartiers sombres, étouffants et surpeuplés, où la lumière ne pénètre que par les grilles qui couvrent les trappes. La nourriture se limite à un gruau servi dans une chaudière pour douze hommes, à de la soupe aux pois, à des biscuits de mer et à du bœuf salé. « Nous n’avions par jour qu’une pinte d’eau chacun; ration bien insuffisante pour étancher la soif brûlante que nous causaient nos vivres salés », écrit Ducharme.

Des rumeurs de mutinerie circulent, incitant les autorités du navire à s’en prendre encore plus durement aux prisonniers. « De ce jour, il fallut se mettre au lit à huit heures précises et ne pas se lever avant six heures du matin : excepté en cas de besoin urgent…. Il nous était tellement défendu de causer entre nous que la sentinelle avait l’ordre de tuer celui qui aurait dit une parole. »

Le voyage en Australie dure cinq longs mois. Lepailleur, tourmenté par ses rêves de sa femme et de ses enfants, se console en lisant la Bible et en récitant ses prières le dimanche. Certains des hommes en profitent pour apprendre à lire. La chaleur des Tropiques est suffocante. Sur le pont, les cochons et moutons sont enfermés dans des enclos, où l’eau s’accumule après les averses. « Les matelots s’empressaient de remplir des bouteilles de cette eau si imprégnée de fumier qu’elle en était rousse, et nous les vendaient, quelques fois nous donnions une chemise ou un pantalon pour une de ces bouteilles; et telle était la violence de notre soif que l’eau nous en paraissait comme du miel », écrit Ducharme.

Enfin, le 13 février 1840, le Buffalo arrive à Hobart Town, au Van Diemen’s Land, où les prisonniers américains et du Haut-Canada mettent pied à terre. Selon les mémoires d’un prisonnier américain, Robert Marsh, après avoir entendu que la vaste majorité des prisonniers du Haut-Canada sont en fait Américains, le lieutenant-gouverneur de l’île, John Franklin — neveu du révolutionnaire américain Benjamin Franklin — s’exclame : « Eh bien tant pis. Vous, les sympathisants yankees, devez vous attendre à être punis. Je ne considère pas les simples canadiens, surtout les francophones du Bas-Canada, comme étant véritablement à blâmer, car ils ont été les victimes d’agitateurs rebelles comme vous, les Yankees. »

Compte tenu de leur statut de prisonniers politiques, les Américains et les Canadiens du Haut-Canada sont affectés à la construction de routes à Sandy Bay, dans la ville de Hobart. Pendant ce temps, le Buffalo poursuit sa route vers Sydney, en Nouvelle-Galles‑du‑Sud, et y fait descendre les Canadiens du Bas-Canada le 25 février. La nouvelle de l’arrivée des prisonniers se répand dans la ville, créant un véritable climat d’hystérie. Les citoyens remettent en question le bon sens du gouvernement britannique d’envoyer des rebelles canadiens-français dans leur région.

« Malheureusement, la réputation des patriotes canadiens-français les précède, relayée par les journaux du Canada, qui les dépeignent comme des pirates et des truands, tout comme on dépeint aujourd’hui les organisations terroristes comme Al‑Quaïda ou Daech », précise l’historien australien, Tony Moore.

Pendant cette période, des personnages influents de la ville demandent que les prisonniers soient envoyés plus loin, sur l’île Norfolk, une colonie pénitentiaire infernale dans l’océan Pacifique Sud, à quelque 1 675 km au nord-est de Sydney. L’île abrite alors deux colonies pénitentiaires – la première a été exploitée de 1788 à 1813, et la seconde a débuté ses opérations en 1825. Conçue pour les pires prisonniers – ceux qui sont accusés de mutinerie ou qui ont commis un crime au sein même de la colonie – la colonie de l’île Norfolk est un lieu dégradant et rude où les prisonniers sont souvent fouettés par les gardes ou violés par d’autres détenus.

Malgré cette perspective peu réjouissante pour les Patriotes, ils sont regaillardis par la visite de l’évêque catholique John Bede Polding, le 27 février. Polding, qui sera plus tard archevêque de Sydney, parle un français impeccable et peut donc entendre les confessions des prisonniers. Après avoir écouté les détails de leurs terribles expériences à bord du Buffalo, il se rend chez le gouverneur de la Nouvelle-Galles-du-Sud, Sir George Gipps, qui a fait partie de la Commission Gosford de 1836 du Bas-Canada et qui a suivi les griefs des Patriotes avant le déclenchement de l’insurrection. Par conséquent, le gouverneur est en mesure de confirmer que les prisonniers du Bas-Canada sont des prisonniers politiques, et qu’ils ne doivent pas être enchaînés. Il s’oppose à leur transport vers l’île Norfolk.

Les Canadiens du Bas-Canada quittent finalement le Buffalo pour la première fois en près de six mois, le 11 mars 1840. Peu de temps après leur arrivée, le transport de prisonniers en Nouvelle-Galles du Sud prend fin : ils feront partie des derniers prisonniers envoyés dans cette colonie. Pour ce qui est du Buffalo, le navire connaît un sort tragique le 28 juillet 1840, lorsqu’il s’échoue après une tempête dans la baie Mercury, en Nouvelle-Zélande. Un peu plus tard, après avoir appris la nouvelle, Lepailleur s’en réjouit : « Que de cruautés l’on a endurées dans ce malheureux vaisseau! Je m’en souviendrai toute ma vie. Dieu les a récompensés comme ils le méritaient. »

Après avoir quitté le Buffalo, les Patriotes sont transportés par barge le long de la rivière Parramatta jusqu’à la prison militaire Longbottom. Bâtie en 1792, la prison se trouve le long du chemin Parramatta, à mi-chemin entre Sydney à l’est et la ville continentale de Parramatta à l’ouest. On transportait les prisonniers vers Parramatta en empruntant ce chemin, et la prison était un poste de transit pour les prisonniers. En 1840, l’endroit a été jugé dangereux en raison de la présence de voleurs et de prisonniers en fuite. On y trouvait également des groupes d’Aborigènes qui résistaient à la colonisation de leur territoire par les Britanniques.

Ducharme décrit la prison comme « une espèce de caserne ou prison, qui formait un carré : il y avait plusieurs petits bâtiments détachés, tel qu’une cuisine, hangar, etc. » Les Patriotes sont confinés à des huttes mesurant trois mètres par cinq mètres, chaque hutte accueillant entre 15 et 18 hommes. Ducharme évoque le sergent qui commande le peloton de soldats britanniques stationnés à la prison et les mises en garde qu’il leur fait s’ils ont l’audace de contrevenir à ses ordres : « Il nous dit que si nous franchissions les bornes prescrites, nous serions sujets à cinquante coups de fouet, et qu’il nous était défendu, sous peine de punition sévère, de parcourir l’intérieur de l’établissement sans permission, que pour négligence de nos travaux, nous serions aussi punis du fouet : pour désobéissance ou manque de respect à nos supérieurs ou encore pour diverses autres infractions de peu de conséquence, nous serions punis avec rigueur. »

Deux jours après leur arrivée, on ordonne aux Patriotes d’entreprendre la réparation et l’élargissement du chemin Parramatta — un travail qu’ils exécuteront pendant toute la durée de leur emprisonnement. Équipés de brouettes, de pelles et de marteaux, ils déchargent des pierres à partir du quai sur la rivière Parramatta, brisent la pierre en petits morceaux et transportent le gravier par chariot à bœufs jusqu’à la route, où ils peuvent enfin commencer le travail de construction. Pour le dîner, on leur sert du pain grossier et de la viande, souvent gâtée par la chaleur. « Jamais nous n’avions rien pour souper. Après avoir travaillé tout le jour, on nous renfermait épuisés de faim et de fatigue vers cinq heures et demie ou six heures du soir », raconte Ducharme.

Alors que les semaines passent et qu’il devient évident que les Canadiens ne sont pas une menace, le gouverneur Gipps envoie les soldats ailleurs et les remplace par un surintendant, Henry Baddeley (ou Baddely), pour superviser la prison. Baddeley était Irlandais et parlait très bien le français. Selon le journal de Lepailleur, il était également un coureur de jupons invétéré et un alcoolique souffrant de syphilis. Même s’il paraît, au premier abord, sympathique avec les Canadiens, leur parlant dans leur langue maternelle, il se transforme par la suite en véritable tyran aux comportements erratiques. Lepailleur écrit que la flagellation est une punition courante, et il donne l’exemple d’un prisonnier qui a traversé la cour de la prison Longbottom sans permission et qui a été puni de 100 coups de fouet.

À plusieurs occasions, Baddeley menace son assistant – le Patriote Joseph Marceau, du village de Saint Cyprien-de-Napierville — de violence physique. « Car il faut le dire, c’était un vrai tyran, un homme sans caractère, et abusant de son pouvoir pour nous maltraiter toutes les fois qu’il en trouvait l’occasion », écrit Ducharme.

Baddeley instaure un système hiérarchique à la prison, nommant certains prisonniers pour superviser et contrôler les autres. Cela crée du ressentiment, surtout envers le prisonnier nommé greffier et superviseur en chef, Louis Bourdon. Bourdon avait été marchand, juge de paix et commissaire à Saint-Césaire, au Bas-Canada. Lepailleur — qui est réaffecté en mai 1840 de la construction de la route au poste de sentinelle à l’entrée de la prison – est témoin de la dégradation du moral des troupes. Des batailles éclatent entre les exilés après un vol de nourriture ou de marchandises, et la puissante solidarité qui animait ces hommes s’effrite jour après jour.

Le 7 juin 1840, Lepailleur écrit un texte acerbe sur les conflits qui divisent les prisonniers, un dimanche, alors qu’ils marchent jusqu’à Parramatta pour assister à la messe : « Il faut aller avec les hardes du gouvernement jusqu’au cap, et c’est ce qu’il y a de plus dégradant… Bourdon n’a pas mis une seule harde du gouvernement, il fut exempté par le commandant… Lui et les autres ne se mirent point en rang, tel que les overseers, mais tous les autres furent obligés d’aller trois par trois, en rang comme des soldats… pas le droit de parler trop fort, ni d’aller trop vite… Et tous étaient conduits par notre cher Bourdon qui a fait plus que s’il eut été un étranger. »

Baddeley exploite également le travail et les talents des prisonniers politiques à son propre avantage. Le 23 septembre 1840, Lepailleur écrit que Baddeley a fourni du cuir à un des prisonniers, cordonnier de son métier, et lui a demandé de confectionner cinq ou six paires de bottes qu’il pourrait revendre à profit. « C’est une vraie crasserie! Nos pauvres malheureux Canadiens sont obligés d’aller avec des souliers percés tandis que le cordonnier travaille au profit d’un homme qui est bien payé par le gouvernement. »

Le superviseur Bourdon, qui ne veut pas être en reste, monte également sa petite affaire et recrute d’autres prisonniers pour ramasser des coquilles d’huître afin de faire de la chaux. « Ils vendent leurs écailles à Bourdon qui les paie 8 sous le minot, les fait transporter à Parramatta en barge et les vend là 20 sous le minot », rapporte Lepailleur.

À l’été 1841, les prisonniers eux‑mêmes s’adonnent à un commerce florissant, en coupant du bois illégalement sur le terrain de la prison la nuit, et en le vendant aux capitaines des barges en chemin vers Sydney le jour. « La vente de bois que nous faisions à l’intention de notre surintendant nous fournissait assez d’argent pour nous procurer les objets dont on sentait le plus le besoin et notre surintendant était obligé à son tour de fermer les yeux là-dessus », écrit Ducharme dans ses mémoires.

Pendant ce temps, dans le pays qu’ils ont quitté, les rébellions manquées des Canadiens entraînent de grands changements dans le système politique. Au printemps de 1838, après une première vague d’insurrections, la Grande‑Bretagne dépêche Lord Durham pour enquêter. Son rapport en 1839 recommande que le Haut-Canada et le Bas-Canada soient unifiés en une seule colonie, que l’on appellerait la province du Canada, dans le but d’assimiler les Canadiens-Français à la culture britannique anglophone. En 1841, le Bas-Canada est fusionné avec le Haut-Canada dans le cadre de l’Acte d’Union. Durham recommande également d’accéder aux griefs des Patriotes en accordant à la province du Canada un gouvernement responsable – une forme de gouvernement où le premier ministre et les ministres du cabinet doivent rendre des comptes à un Parlement élu, qui a le pouvoir d’adopter des lois et de percevoir des impôts.

Les Patriotes ne sont pas oubliés par leurs compatriotes canadiens. En 1842, l’étudiant à l’université Antoine Gérin-Lajoie écrit la chanson « Un Canadien errant » en l’honneur de la déportation des Patriotes et racontant la douleur de l’exil. Les sympathisants à la cause des Patriotes forment l’Association de la Délivrance, avec des chapitres à Montréal, à Québec et dans de nombreuses petites collectivités. L’Association a pour objectif d’obtenir la libération des prisonniers et de recueillir des fonds pour leur retour. Pendant ce temps, des politiciens américains exercent des pressions intenses auprès des ministres britanniques pour le retour des prisonniers américains qui, selon eux, sont détenus illégalement à Van Diemen’s Land.

En Nouvelle-Galles-du-Sud, les Patriotes ont également leurs supporters. Des prêtres catholiques prennent leur défense et l’évêque Polding, lors d’un voyage en Europe, présente une pétition des prisonniers du Bas-Canada à l’intention du secrétaire colonial britannique. Dans un article du Colonist du 25 juillet 1840, un journal de Sydney, on écrit : « Certains de nos contemporains se querellent afin de savoir si le gouvernement devrait traiter ces Canadiens avec plus d’indulgence qu’ils ne le sont maintenant. Nous avons exhorté le gouvernement, à l’arrivée de ces hommes, de les traiter différemment des autres prisonniers s’ils n’obtenaient pas une libération ou un pardon conditionnel. »

Le premier pas vers la liberté se présente entre 1841 et 1843, alors que les prisonniers obtiennent, l’un après l’autre, leur libération conditionnelle. Chaque prisonnier est alors pris en charge par un employeur privé, qui lui verse un salaire et lui offre le gîte et le couvert. Les Patriotes, qui ne sont plus confinés à la prison, sont dispersés à différents endroits de la colonie. Ducharme travaille comme commis chez un ébéniste de Sydney. Lepailleur est également envoyé à Sydney, où il occupe le poste de juge de paix. Même si leur vie s’en trouve grandement améliorée, ils ne sont toujours pas autorisés à quitter la Nouvelle-Galles-du-Sud ou à retourner au Canada.

Bourdon et un autre exilé du Bas-Canada, François-Xavier Prieur, voient une occasion de fuir la Nouvelle-Galles-du-Sud alors qu’ils transportent des fournitures pour leur employeur, près du port de Sydney : des marchands français leur offrent un passage vers l’Amérique du Nord. Prieur réfléchit sérieusement à cette offre, mais finit par la refuser, sachant que sans le pardon, il ne pourra pas revenir au Canada. « Sans ce pardon, je ne vois pas d’autre issue que l’obligation de vivre et de mourir hors de mon pays natal, écrit-il. J’ai communiqué à mon ami, M. Bourdon, le fruit de mes réflexions… Je lui ai dit que rien ne nous empêchait d’espérer un pardon général et que, dans ces circonstances, notre fuite serait équivalente à un bannissement à perpétuité. » Bourdon, pour sa part, saisit l’occasion et embarque à bord du navire français qui l’emmène à New York.

Enfin, en 1844, la prédiction de Prieur s’avère : après une lourde condamnation de la communauté internationale, qui s’oppose à ce que des prisonniers politiques soient ainsi traités, la reine Victoria accorde un pardon aux exilés australiens accusés de rébellion au Haut-Canada et au Bas-Canada. Le 10 juillet 1844, les 28 premiers Canadiens – y compris Lepailleur et Ducharme — quittent Sydney à bord du Achilles. Dans son journal, Lepailleur écrit : « Grâce à Dieu, nous laissons notre terre d’exil. Adieu mille et mille fois, terre d’exil! Terre de mille peines. »

La majorité des exilés retournent au Canada et aux États-Unis entre 1844 et 1848, mais le dernier n’arrive qu’en 1860. Certains prennent plus de temps que d’autres en raison des retards bureaucratiques et de la nécessité d’économiser en vue du voyage. Lepailleur arrive au Canada en janvier 1845, où il retrouve son épouse bien aimée. Son journal est publié à titre posthume sous le titre Journal d’un patriote exilé en Australie 1839–1845. Ducharme publie son Journal d’un exilé politique aux terres australes en 1845.

Prieur arrive à Montréal en septembre 1846. Ironiquement, en 1875, il devient le surintendant des prisons. Bourdon, qui a fui aux États-Unis, revient au Canada après avoir obtenu une amnistie générale. En 1855, il est élu maire de la ville de Farnham dans l’est du Canada (aujourd’hui au Québec).

Prieur et Lepailleur restent en contact jusqu’à la fin de leur vie et meurent, à un mois d’intervalle, en 1891. Avec Léandre Ducharme, mort en 1897, ils sont enterrés au pied de l’obélisque des Patriotes, érigée en 1858, dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges de Montréal.

Deux des Canadiens du Bas-Canada, Louis Dumouchel et Ignace-Gabriel Chèvrefils, meurent en captivité à la prison Longbottom. Quelques-uns des Américains et un Canadien du Bas-Canada, Joseph Marceau, décident de rester en Australie. Marceau, qui a été l’assistant de Baddeley à la prison Longbottom, épouse une Australienne. Le couple s’installe dans la ville de Dapto, 95 km au sud de Sydney, où ils cultivent des légumes, exploitent une épicerie et élèvent onze enfants.

Baddeley meurt de la syphilis le 2 mars 1842. Franklin, dont le mandat comme lieutenant-gouverneur de Van Diemen’s Land prend fin en 1843, meurt de froid dans l’Arctique canadien en 1847 lors d’une expédition funeste visant à trouver le passage du Nord-Ouest.

Grâce aux pressions exercées par les politiciens canadiens et le public, la province du Canada s’achemine tranquillement, en 1840, vers le gouvernement responsable, qui devient officiel en 1848. La Nouvelle-Écosse et la province du Canada sont les premières colonies britanniques à bénéficier du gouvernement responsable, et ce, à l’issue des griefs qui ont amené les Patriotes du Bas-Canada et leurs homologues du Haut-Canada à s’insurger, des années plus tôt. Peu après, vers le milieu des années 1850, les colonies de la Nouvelle-Galles-du-Sud, la Tasmanie (anciennement Van Diemen’s Land) et la Nouvelle-Zélande, profitent des avantages du gouvernement responsable sans avoir tiré un seul coup de feu – et pour cela ils peuvent remercier les Patriotes.

« La volonté de la Grande-Bretagne d’accorder une certaine autonomie gouvernementale démocratique à ses colonies australiennes, dans les années 1850 et 1860, tient en grande partie à l’expérience canadienne, à la fois des rébellions, mais également de la transition pacifique et graduelle vers un gouvernement responsable dans le cadre de la constitution post-Durham des années 1840, écrit Moore dans Death or Liberty. En fin de compte, les épreuves des Patriotes n’auront pas été en vain. »

Le 18 mai 1970, le premier ministre du Canada, Pierre Trudeau, visite l’Australie afin de dévoiler le premier site commémoratif consacré aux 58 exilés canadiens-français. Les descendants de Joseph Marceau assistent à l’événement. Ce site, situé près de l’endroit où ont débarqué les Patriotes, permet de s’assurer que le legs des exilés canadiens en Australie ne sera pas oublié.

Thèmes associés à cet article

Publicité