Générations perdues

-

Mary Carpenter (à gauche) avec ses camarades de classe pendant une leçon de géographie au pensionnat anglican All Saints d’Aklavik, dans les Territoires du Nord-Ouest (1953).George Hunter/Office national du film du Canada. Photothèque/Bibliothèque et Archives Canada/PA-180737

Mary Carpenter (à gauche) avec ses camarades de classe pendant une leçon de géographie au pensionnat anglican All Saints d’Aklavik, dans les Territoires du Nord-Ouest (1953).George Hunter/Office national du film du Canada. Photothèque/Bibliothèque et Archives Canada/PA-180737 -

Mary Carpenter retire des pains du four après leur cuisson au pensionnat anglican All Saints d’Aklavik, dans les Territoires du Nord-Ouest (vers 1950).Photo gracieuseté de Mary Carpenter / Bibliothèque et Archives Canada.

Mary Carpenter retire des pains du four après leur cuisson au pensionnat anglican All Saints d’Aklavik, dans les Territoires du Nord-Ouest (vers 1950).Photo gracieuseté de Mary Carpenter / Bibliothèque et Archives Canada. -

Penché vers le sol, Frank Carpenter, et le frère de Mary, Merle, son fils adoptif, à Sachs Harbour, île Banks, Territoires du Nord-Ouest.Photo gracieuseté de Mary Carpenter / Bibliothèque et Archives Canada

Penché vers le sol, Frank Carpenter, et le frère de Mary, Merle, son fils adoptif, à Sachs Harbour, île Banks, Territoires du Nord-Ouest.Photo gracieuseté de Mary Carpenter / Bibliothèque et Archives Canada -

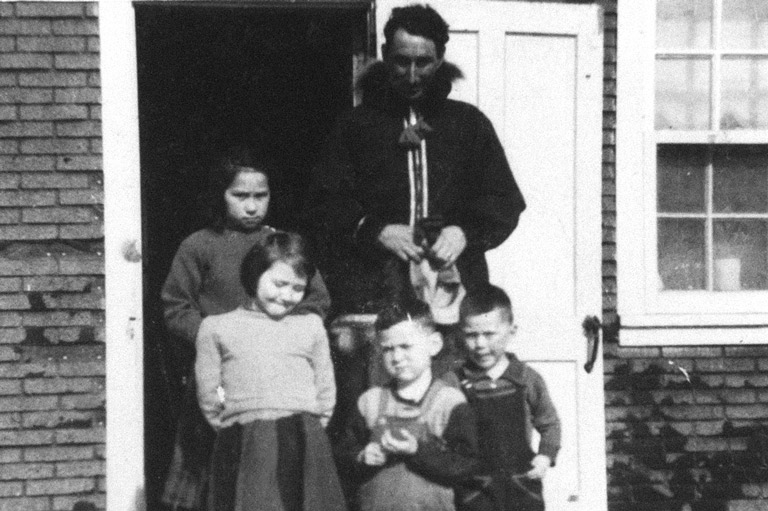

Frank Carpenter et ses enfants. Devant, Mary porte une jupe et une chemise de couleur claire.Photo gracieuseté de Mary Carpenter

Frank Carpenter et ses enfants. Devant, Mary porte une jupe et une chemise de couleur claire.Photo gracieuseté de Mary Carpenter -

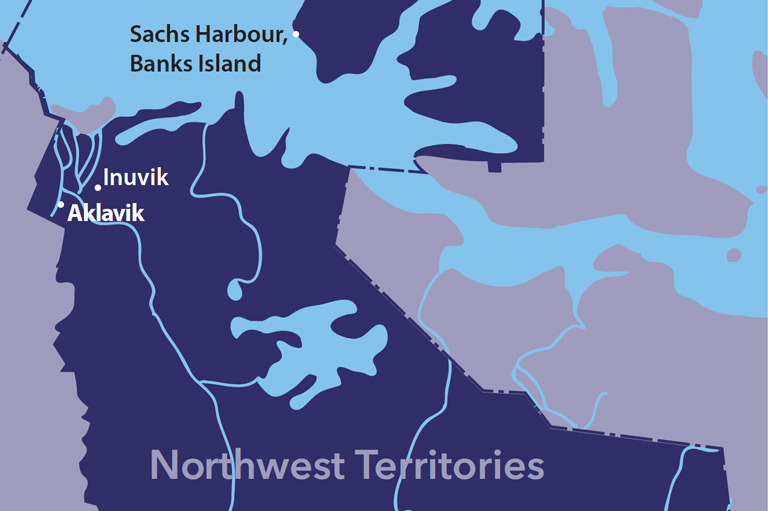

Une carte des Territoires du Nord-Ouest montre la distance — environ 555 kilomètres — entre la maison familiale des Carpenter à Sachs Harbour, sur l’île Banks, et Aklavik, le lieu où Mary allait à l’école avec ses frères et sœurs.Histoire Canada

Une carte des Territoires du Nord-Ouest montre la distance — environ 555 kilomètres — entre la maison familiale des Carpenter à Sachs Harbour, sur l’île Banks, et Aklavik, le lieu où Mary allait à l’école avec ses frères et sœurs.Histoire Canada -

Le pensionnat et l'hôpital anglican All Saints d’Aklavik (vers 1943).Archives des Territoires du Nord-Ouest

Le pensionnat et l'hôpital anglican All Saints d’Aklavik (vers 1943).Archives des Territoires du Nord-Ouest -

Dahwana, la grand-mère paternelle de Mary Carpenter (date inconnue).Photo gracieuseté de Mary Carpenter

Dahwana, la grand-mère paternelle de Mary Carpenter (date inconnue).Photo gracieuseté de Mary Carpenter -

La goélette de Frank Carpenter, la North Star of Herschel Island.Photo gracieuseté de Mary Carpenter

La goélette de Frank Carpenter, la North Star of Herschel Island.Photo gracieuseté de Mary Carpenter -

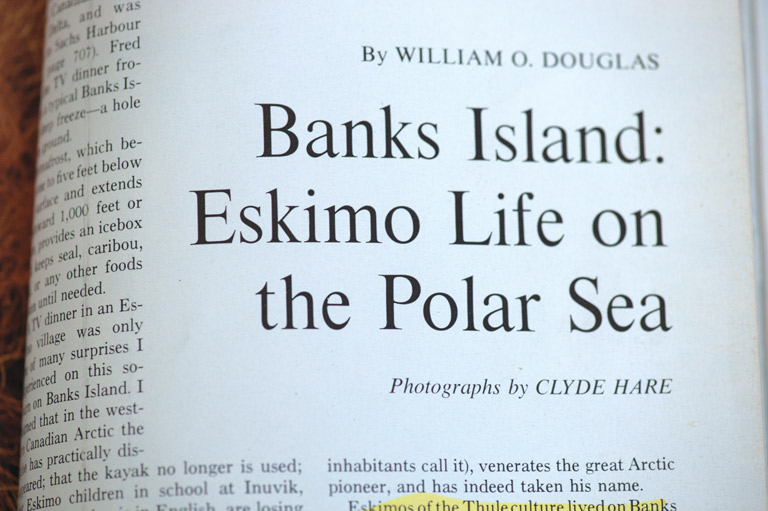

Un article du National Geographic portant sur la famille Carpenter (1964).Photo gracieuseté de Mary Carpenter

Un article du National Geographic portant sur la famille Carpenter (1964).Photo gracieuseté de Mary Carpenter -

Mary Carpenter et son père Fred (1964).Photo gracieuseté de Mary Carpenter

Mary Carpenter et son père Fred (1964).Photo gracieuseté de Mary Carpenter -

Mary Carpenter et l’auteur Pierre Berton, (vers 1990).Photo gracieuseté de Mary Carpenter

Mary Carpenter et l’auteur Pierre Berton, (vers 1990).Photo gracieuseté de Mary Carpenter -

Ada Gruben, la mère de Mary Carpenter, à Tuktoyaktuk, dans les Territoires du Nord-Ouest, (vers 1930). Elle est décédée en 1956 à l’âge de 38 ans.Photo gracieuseté de Mary Carpenter

Ada Gruben, la mère de Mary Carpenter, à Tuktoyaktuk, dans les Territoires du Nord-Ouest, (vers 1930). Elle est décédée en 1956 à l’âge de 38 ans.Photo gracieuseté de Mary Carpenter -

Mary Carpenter dans sa maison d'Ottawa (janvier 2017).Photo gracieuseté de Mary Carpenter

Mary Carpenter dans sa maison d'Ottawa (janvier 2017).Photo gracieuseté de Mary Carpenter

En 1966, à la télévision nationale, Mary Carpenter lève le voile sur les pensionnats autochtones créés soi-disant pour « sauver » les enfants autochtones. Invitée à l’émission The Pierre Berton Show, l’Inuite de 23 ans de Sachs Harbour, dans les Territoires du Nord-Ouest, décrit en pleurant les sévices physiques et psychologiques dont elle a souffert. C’est une déclaration-choc pour des milliers de téléspectateurs à qui l’on ment depuis des années en leur disant que l’assimilation forcée est la solution à la « question indienne » au Canada.

Aujourd’hui, Mme Carpenter est une poète et une écrivaine primée. Elle est également diplômée des universités Rutgers, Western et Carleton, mère, grand-mère et survivante des pensionnats. Voici son histoire…

En 1939, la Cour suprême du Canada a décidé unilatéralement que les Esquimaux – aujourd’hui appelés Inuits – étaient des « Indiens » et, donc, des pupilles de l’État. Le gouvernement canadien a autorisé divers organismes religieux à rassembler, avec l’aide de la police, les enfants esquimaux pour les mener dans des pensionnats, un sort qui était déjà réservé aux enfants indiens du Sud du Canada.

On a fait monter dans un avion les petits Esquimaux dérobés à leurs parents et à leur clan. Tous les liens familiaux ont été rompus. Étant moi-même une enfant esquimaude, je suis moi aussi devenue pensionnaire très jeune. Avant mon premier contact avec des gens du Sud du pays, j’étais la fille chérie d’un riche cosmopolite, chef reconnu de deux puissants clans des Inuvialuits. Notre survie ne dépendait ni du Canada, ni de ses écoles ou hôpitaux. Nous nous suffisions à nous-mêmes. La vie avec mon clan était d’une qualité exceptionnelle. Le Canada colonial est venu envenimer ma vie et a déraciné mon clan. Nous luttons encore pour notre guérison.

Officiellement, les pensionnats avaient comme objectif principal de rendre les Autochtones plus européens et de les arracher à leurs cultures originelles dites « inférieures ». La Commission royale sur les peuples autochtones a décrit les pensionnats comme des camps d’internement pour enfants indiens. En tant que pensionnaires, nous avons été soumis à différents mécanismes de contrôle. Comme d’autres, je pense que les pensionnats, gérés comme des institutions, nous ont mieux préparés à la vie en prison qu’à celle dans la société blanche.

Je suis devenue pensionnaire en 1948, après que mon père m’a remis à contrecœur aux mains de missionnaires catholiques du pensionnat Immaculate Conception d’Aklavik, dans les Territoires du Nord-Ouest. Jusqu’à ce jour, je n’avais jamais vu une femme blanche ou un bâtiment à deux étages. Une étrange odeur chimique flottait dans l’école… j’allais découvrir plus tard qu’elle émanait des produits nettoyants conservés sous l’évier de la cuisine.

C’est avec une vive inquiétude que j’ai été témoin de la passation du pouvoir parental lorsque mon père bien aimé m’a confiée aux Sœurs grises et aux Pères Oblats. Quand mon père est parti, la porte se fermant derrière lui, ces créatures extraterrestres m’ont volé ma vie inuvialuite. J’allais rester au pensionnat un an, puis être transférée avec ma sœur et mes frères, Margaret, Noah et Joey, dans un autre établissement anglican d’Aklavik, le pensionnat All Saints.

Au pensionnat, nous étions isolés non seulement de notre famille et de notre terre natale, mais même de nos amis et de nos frères et sœurs. Cet éloignement nous a rendus particulièrement vulnérables au lavage de cerveau intense auquel nous étions soumis pour substituer le christianisme à nos « superstitions païennes ». La simplicité et la liberté de nos vies ont été remplacées par une routine et un travail sans relâche.

Les sœurs infligeaient des châtiments féroces à tous ceux qui exprimaient, sous une forme ou une autre, leur individualité ou leur culture autochtone. À notre entrée au pensionnat, nos cheveux, traditionnellement longs, étaient rasés par les sœurs, qui nous assignaient ensuite un numéro. Moi, j’ai eu le W3-244. Les sœurs m’ont aussi retiré mon nom autochtone, Tungoyuq, et l’ont remplacé par « Mary », un nom choisi dans leur Bible. Si j’osais prononcer même un seul mot dans ma langue natale, l’inuvialuktun, les sœurs me punissaient sévèrement. Par exemple, l’une de leurs punitions consistait à nous obliger à nous tenir debout sur une jambe dans le corridor, à la vue de tous, avec un pain de savon dans la bouche.

Mon intégration au régime des pensionnats m’a fait perdre mon ancienne vie et mon identité. Ce que je savais, ceux que j’aimais, ce qui comptait pour moi : tout mon univers a été emporté par cette expérience.

Je ne pouvais voir mon père qu’une fois par année, pendant deux jours seulement. Chaque été, il venait à Aklavik dans sa célèbre goélette, le North Star of Herschel Island, pour troquer les fourrures des renards polaires qu’il avait chassés pendant l’année. Ces deux jours avec ma famille m’étaient si précieux, mais les femmes de mon clan s’inquiétaient de mon comportement : je mouillais le lit et j’étais « collante ». J’avais désespérément besoin d’attention. Lorsque mon père avait terminé ses échanges, son départ était déchirant.

Je suis enfin rentrée à la maison pour de bon, à Sachs Harbour, à 14 ans. Une tristesse et une colère immenses m’habitaient. J’avais commencé à écrire des vers empreints de ressentiment, ce qui a inquiété ma famille. On ne comprenait pas mon comportement, motivé par la colère et la rancœur.

Pourquoi mon père, un chasseur, avait-il accepté que l’on m’enferme? J’avais besoin d’une réponse. Et donc, à portée d’ouïe de tout mon clan, j’ai affronté mon père en tenant des propos bien choisis : « Tu chasses l’ours polaire, tu sais qu’une mère est prête même à tuer pour défendre ses oursons, quitte à y laisser sa peau. Pourquoi n’as-tu pas fait ça pour moi!? »

Mon père ne m’a jamais donné de réponse, et mon clan ne m’a jamais pardonné ces paroles rudes qui ont résonné et alimenté mon désespoir.

Les pensionnats ressemblaient beaucoup à des prisons. Nous étions comme des détenus aux journées régies par une routine. Chaque matin, des cloches sonnaient dans les dortoirs. Nous faisions alors la file pour aller à la salle de bain puis enfilions notre uniforme avant de nous mettre silencieusement en rang, à moitié endormis, pour nous rendre à la chapelle caverneuse. Les prêtres Oblats, vêtus de soutanes noires, se tenaient sur l’autel surélevé d’où ils chantaient et donnaient du vin ainsi qu’une hostie aux personnes ayant reçu le sacrement de la confirmation de l’Église catholique. Les sœurs étaient là pour servir les prêtres et pour garder un œil sur les élèves. C’était un milieu rigide, et nous avons rapidement appris à nous mettre en rang quotidiennement pour à peu près tout. Les Blancs contrôlaient tout. Beaucoup d’enfants n’ont jamais revu leurs parents ni leur terre natale.

Les pensionnats sont devenus notre culture, et la perte de nos racines culturelles était inexorable. Nous ne sommes pas devenus des Blancs, mais nous n’étions plus des Autochtones. Nous étions des générations perdues.

Le régime des pensionnats fonctionnait selon une politique qui visait à « tuer l’Indien pour sauver l’homme ». La disparition culturelle et politique des peuples autochtones en tant que Nations autonomes faisait partie des objectifs du régime, des décennies encore après l’établissement de l’État providence.

La quantité de témoignages autochtones sur l’oppression culturelle liée aux pensionnats ainsi que l’intensité de ces témoignages démontrent clairement que le programme officiel d’assimilation a causé une douleur vive et des séquelles persistantes.

L’aménagement des pensionnats en dit long sur la façon dont les maîtres blancs contrôlaient les enfants. Tous les aspects de ces écoles étaient axés sur la rupture et les barrières. Les enfants inuits grandissaient dans un milieu où les murs n’existaient pas et où la vie ne comportait aucune barrière physique ni émotionnelle. Ainsi, l’aménagement des pensionnats et les personnes qui administraient ces établissements ont remanié de façon fondamentale notre compréhension de l’espace et de sa fonction.

Dans mon univers inuvialuit, les noms n’avaient pas de genre et le système de clan était inclusif. Tout le monde travaillait ensemble. Il n’y avait pas de murs, et nous dormions et mangions tous dans le même espace. Enfants, on nous montrait à vivre et à nous épanouir dans un monde sensoriel; nous apprenions avec nos cinq sens. En revanche, dans les pensionnats, il y avait beaucoup de murs. Il y avait des endroits désignés où dormir, manger, jouer, etc. Nous devions nous asseoir, bien droits, à des pupitres devant un enseignant. Nous devions aussi nous asseoir sur de longs bancs de bois pour regarder et écouter les prêtres et les sœurs qui nous faisaient la leçon à l’aide d’un gros livre noir étrange sur la page couverture duquel il était inscrit le mot « BIBLE » gaufré en or. Dans les pensionnats, la Bible servait souvent à justifier les mauvais traitements infligés à des enfants innocents.

Les semaines sont devenues des mois puis des années. Nous avons appris à faire la file pour aller manger et pour nous rendre en classe, à la chapelle ou au dortoir. Nous avons été conditionnés au son des cloches qui régissaient nos vies. Nous avons appris à survivre dans un monde rempli de règles, à ignorer nos sens. Certains gestes sont rapidement devenus des automatismes : faire le signe de la croix, nous tenir debout immobiles, sans vie, comme des statues de céramique, nous asseoir le dos droit, comme des souches d’arbre, sur des bancs durs. Nous avons appris à survivre dans un monde sans rires où le silence n’était brisé que par des ordres vociférés.

Les sœurs nous ont enseigné à mépriser les traditions et réalisations de nos peuples, à rejeter les valeurs et la spiritualité qui avaient toujours donné un sens à la vie des Autochtones et à nous méfier du savoir et des modes de vie de nos proches. Lorsque nous avons été autorisés à retourner dans nos villages, beaucoup d’entre nous éprouvions de la haine envers nous-mêmes. Nous avons tous gardé des séquelles de notre expérience.

Il n’y a aucun remède à la rupture des liens qui nous unissent à notre mère, à notre père, à nos grands-parents, à nos tantes, à nos oncles, à nos cousins; je n’arriverai pas à « surmonter » ce qui m’est arrivé. Écrire des histoires, des articles et des poèmes me donne toutefois le courage d’affronter mes peurs malgré la crainte de mes souvenirs. Je me sens soutenue par les autres auteurs inuvialuits qui ont exploré le sombre passé des pensionnats.

L’ouvrage Magic Weapons: Aboriginal Writers Remaking Community after Residential School, par Sam McKegney, spécialiste de la littérature autochtone à l’Université Queen’s, présente les écrits de divers auteurs inuvialuits, y compris Alice French et Anthony Apakark Thrasher. Ce dernier a écrit Skid Row Eskimo au début des années 1970 pendant son incarcération à Calgary. Si l’on tient compte du vol de terres, de l’expropriation et de la législation discriminatoire qui, historiquement, ont caractérisé les relations entre Autochtones et non-Autochtones, on se demande bien qui sont les véritables criminels et ce qu’est la véritable justice.

Publié en 1977, le livre My Name is Masak, d’Alice French, raconte l’histoire du nom inuvialuit de l’auteure. Dans son livre, elle annonce au monde entier qu’elle se réapproprie son identité de femme inuvialuite malgré les années qu’elle a passées dans un pensionnat et la séparation forcée d’avec sa famille.

Les récits comme ceux d’Apakark et de Masak sont des étincelles qui mèneront à la formation d’une identité et d’un imaginaire circumpolaires inuits. Mes ancêtres inuvialuits étaient des gens créatifs! Et au contraire des opinions eurocanadiennes préconçues sur la prétendue fragilité inhérente aux Autochtones, les récits mettent également en valeur la capacité de résilience de ces gens.

De nombreux survivants des pensionnats autochtones sont morts sans avoir pardonné à leurs parents, au gouvernement ou au clergé. Ils sont morts en pensant qu’il était impossible de fuir le terrible héritage qui leur a été légué de force. En tant que pupilles de l’État, nous étions prédisposés à l’autodestruction en raison de la paranoïa et du sentiment d’incompétence qui nous ont été transmis. Mes enseignants m’ont inculqué que les Blancs sont venus en Amérique du Nord uniquement par devoir envers leur Dieu. Ils m’ont dit que nous devions être reconnaissants de cette assimilation forcée.

Je ne leur dois rien. Aucun de mes ancêtres ne les a invités à venir.

En tant que survivante des pensionnats, je comprends comment fonctionne la manipulation politique. Pendant cet emprisonnement, j’ai reçu 14 ans de leçons sur le génocide. Taima! (Assez!)

Thèmes associés à cet article

Publicité