Le docteur et les fous

Un beau jour de la fin de l’hiver 1826, un jeune médecin et sa femme arrivent à Québec en traîneau tiré par des chevaux, ils font quelques fois le tour de la ville, aiment ce qu’ils voient et décident d’y passer le reste de leur vie.

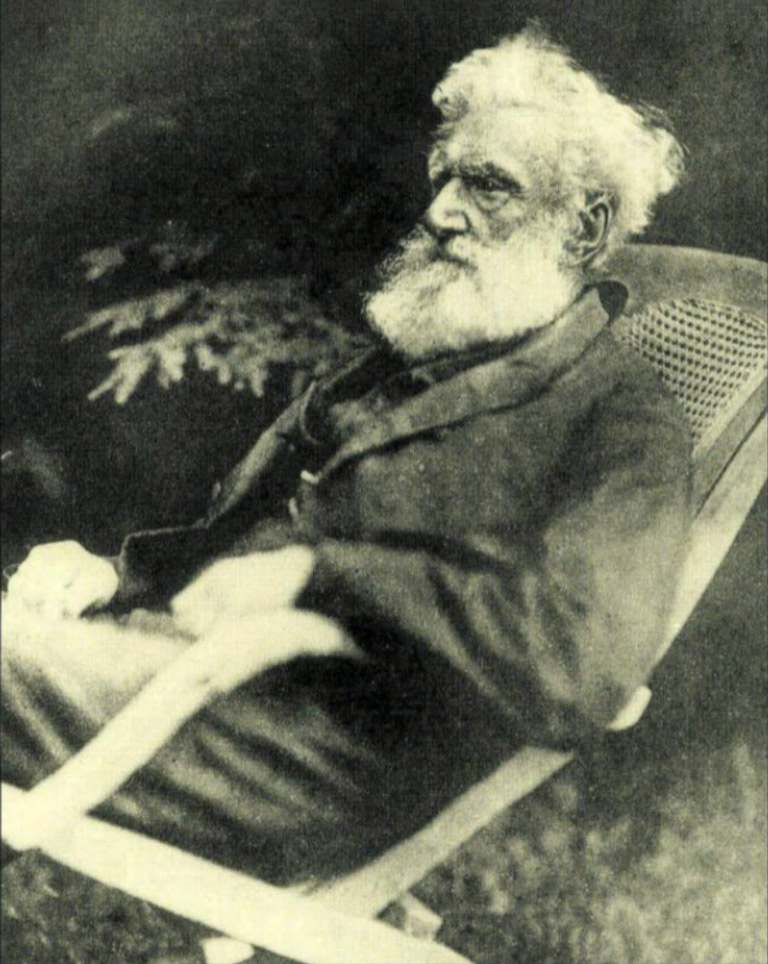

Le Dr James Douglas fuit les États-Unis. Son crime? Il a profané des tombes et exhumé les corps qu’il ramenait chez lui afin de les disséquer. Il n’a que 26 ans.

Au moment de son crime, le Dr Douglas enseignait la chirurgie et l’anatomie au Auburn Medical College, à New York. Pour passer leur examen de chirurgie, ses étudiants doivent procéder à une dissection, mais la loi limite le nombre de cadavres mis à leur disposition. C’est la deuxième fois que le Dr Douglas se fait prendre.

La première fois, il exhume le corps d’un esclave noir ayant appartenu à un juge; ce dernier ne lui impose aucune sanction et se limite à un simple avertissement. Mais la deuxième fois, le Dr Douglas commet une erreur de taille : croyant exhumer le cadavre d’un miséreux, il profane plutôt la tombe d’un éminent citoyen. Une personne reconnaîtra le cadavre, laissé à découvert dans son bureau. Le Dr Douglas et sa femme, conscients du scandale, décident de quitter immédiatement les États-Unis à bord d’un traîneau, direction Canada.

Peu après son arrivée au Québec, le Dr Douglas se taille la réputation enviable d’être un des meilleurs médecins du Bas-Canada. Pionnier de la médecine du 19e siècle, il est à l’avant-garde sur plusieurs plans : santé publique, vaccination, éducation et réglementation de la pratique médicale. Mais c’est dans le domaine des soins aux malades mentaux qu’il bâtit véritablement sa réputation. Il ouvre le premier asile du Bas-Canada et, sous sa surveillance, pendant une brève période au milieu du 19e siècle, le traitement de ces malades sera humain, digne, personnalisé et sain, plus qu’il ne l’a été auparavant et ne le sera par la suite.

Lorsque le Dr Douglas quittera Québec, quarante ans plus tard, dans un acte de symétrie historique, il emportera deux corps avec lui : cette fois-ci, ce sont des momies qu’il a pillées dans des tombes égyptiennes lors d’un voyage à l’étranger.

James Douglas a grandi en Écosse, il est le fils d’un pasteur méthodiste et commence ses études en médecine à 13 ans. À 18 ans, il agit à titre de chirurgien à bord d’un baleinier norvégien, et passe l’année à « recoudre » des pêcheurs blessés en tentant de capturer des baleines dans la baie d’Hudson.

Il revient en Écosse pour terminer ses études et part pour l’Inde. Un an plus tard, il se retrouve au Honduras, parmi les indiens Mosquito, afin de fonder une nouvelle colonie dont le sort sera malheureusement désastreux. La malaria, les fièvres, l’hostilité des autochtones et la famine ont raison de lui, et il tombe malade. À demi conscient, il est embarqué à bord d’une goélette à destination de Boston.

Lorsqu’il reprend du mieux, il entend retourner en Écosse en passant par Montréal, mais doit s’arrêter à Utica, dans l’État de New York, en raison d’un glissement de terrain. Dans la ville, le mot circule qu’il est chirurgien. Un jour, un fermier lui demande d’examiner une vilaine blessure causée par un coup de fourche. Le Dr Douglas parvient à traiter la blessure avec succès. En guise de remerciement, le fermier lui donne 50 $ et un cheval. Le Dr Douglas est convaincu : il reste en ville, se marie et ouvre son cabinet.

Peu après son arrivée à Québec, il ouvre une petite école de chirurgie et d’anatomie dans le sous-sol de sa maison.

Quatre ans plus tard, sa femme meurt. Il se remarie peu de temps après. On ne sait pas vraiment ce que pensait sa femme des corps que l’on disséquait dans le sous-sol, mais lorsque son ami Joseph Painchaud lui offre des installations de dissection chez lui, à condition que lui et son fils puissent suivre ses leçons, Douglas accepte.

Un autre jeune élève de Douglas, Edward Dagge Worthington, décrit avoir préparé des dissections pour le cours du lendemain dans ce « sous-sol puant et lugubre » où « des têtes d’hommes, de femmes et d’enfants sont rangées pêle-mêle sur des tablettes ». Il a pour seule compagnie « plusieurs sujets partiellement découpés et de nombreux rats qui font un horrible boucan en courant sous le plancher et dans les murs. »

Dans l’année suivant son arrivée au Québec, Douglas se hisse parmi les meilleurs professeurs de médecine. Lorsque le choléra asiatique frappe l’Europe, il prédit que la maladie traversera bientôt l’Atlantique. Fort de son expérience acquise au Honduras, il conseille à ses collègues de se préparer au pire.

Et finalement, lorsque la maladie infectieuse atteint Québec, en 1832, elle tue un huitième de sa population : de nombreux malades meurent quelques heures seulement après l’avoir contractée. À cette époque, Québec accueillait des centaines de navires d’immigrants, dont bon nombre provenaient de pays où rageait le choléra. De nombreuses personnes meurent en mer. Les autres sont reçues au nouveau poste de quarantaine de Grosse-Île, mais les arrivées devenant de plus en plus nombreuses, plusieurs navires accostent à Québec sans vérification.

Pour prendre soin des malades, des tentes sont érigées sur les plaines d’Abraham. Douglas et la poignée de médecins qualifiés en ville font de leur mieux, mais ne savent pas comment freiner la propagation. Ils ont l’impression d’être en guerre.

Le bruit des canons emplit la ville, car on pensait à l’époque que la fumée des canons purifiait l’air. L’odeur de goudron brûlé agresse les narines, car on espérait également « brûler » la maladie en étalant du goudron dans les rues et en l’enflammant. Pendant ce temps, les riches, dont Douglas, envoient leur famille à la campagne, contribuant ainsi à répandre la maladie dans les régions rurales.

Douglas travaille tellement pendant cette épidémie et les deux suivantes qu’il ne s’en remettra jamais complètement. Mais deux fois par semaine, il quitte ce spectacle de désolation et va pêcher la truite sur la rivière Montmorency sans laquelle, dit-il, il n’aurait jamais survécu.

La seule bonne nuit de sommeil dont il jouira sera pendant une expédition de chasse à l’orignal, alors qu’il couche sur un lit de branches de cèdre. Le fruit de cette partie de chasse, un énorme orignal empaillé, sera installé au pied de son escalier et se révélera une attraction de taille pour de nombreux visiteurs de marque à Québec, notamment Charles Dickens.

Sa réputation est alors bien installée et, en 1837, Douglas, avec deux de ses collègues, fonde le Collège des médecins et chirurgiens de Québec, une première tentative pour réglementer la profession au pays. La même année, il est nommé directeur du nouvel Hôpital de la marine et des émigrants, construit pour accueillir les marins et immigrants arrivant sur l’un des 1 200 navires qui accostent à Québec chaque année.

Il a de nombreuses occasions de pratiquer des chirurgies dans ce nouvel hôpital, puisque les marins chargent et déchargent toujours les marchandises manuellement et sont fréquemment victimes de terribles accidents. Sous sa direction, l’Hôpital de la marine et des émigrants devient la meilleure école de chirurgie du continent, et les étudiants se battent pour suivre les cours de Douglas.

C’était avant l’ère de l’anesthésie, à l’époque où le meilleur chirurgien était celui qui avait la main la plus rapide, le scalpel le plus aiguisé et les nerfs les plus solides. Une minute était jugée suffisante pour une amputation, et la compétence du chirurgien était en grande partie évaluée en fonction de sa vitesse d’exécution et de la quantité de sang sur son sarrau. « Douglas, mentionne Worthington, était l’un des meilleurs qu’il m’ait été donné de voir. »

Douglas n’est pas seulement l’un des meilleurs chirurgiens du Canada, il est également l’un de ses premiers psychiatres, même si le mot n’existe pas encore (on parlait alors d’aliéniste). Au 19e siècle, on observe les débuts d’un mouvement international visant à retirer les malades mentaux des prisons et des hôpitaux où ils dépérissent et à les placer dans des asiles spéciaux où ils pourraient travailler et jouir d’une certaine liberté.

Dans le Québec de l’époque, on comptait près de deux cents de ces malades – la plupart présentant un danger pour eux-mêmes ou pour les autres – et qui étaient enfermés dans les sous-sols des prisons ou dans des sections isolées de l’hôpital. Certains sont restés enchaînés au plancher pendant des années.

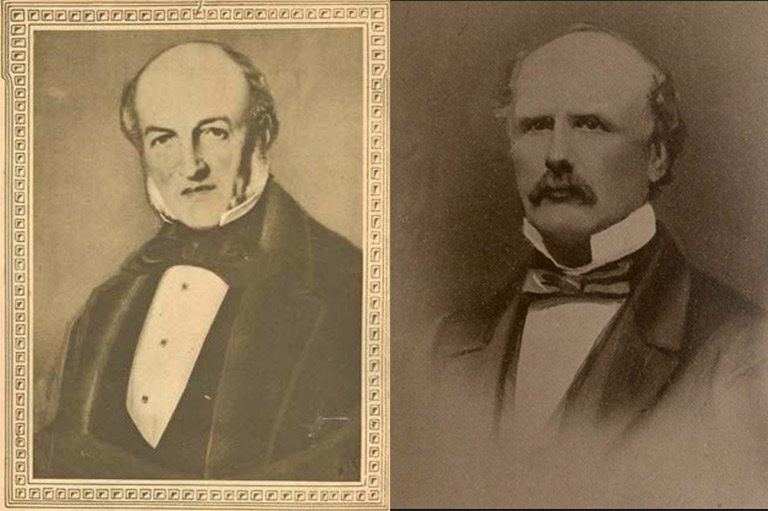

William Hackett, le médecin fonctionnaire du gouvernement à l’hôpital général de Québec, exhorte les autorités à procéder à une réforme, et ce, dès 1816. Conscient des progrès réalisés en Angleterre et en France, il souligne « l’absolue nécessité d’offrir à ces malades de l’air frais et de l’exercice, dans des espaces suffisamment grands et des jardins, adaptés à des activités de loisir et de travail, et entourés de hautes murailles pour éviter qu’ils ne s’échappent. »

Huit ans plus tard, la Commission Richardson au Québec rapporte les conditions de détention épouvantables des fous et demande également une réforme dans l’esprit des asiles ouverts en Écosse et en Angleterre. Vers 1840, aux États-Unis, la réformatrice Dorothea Dix part en croisade contre les horribles conditions dans lesquelles sont maintenus les fous et exerce des pressions auprès des gouvernements pour que les soins en institution soient améliorés.

En 1843, elle rend visite au gouverneur général Charles T. Metcalfe. Deux ans plus tard, le gouvernement de Metcalfe décide d’ouvrir un asile à Québec inspiré des nouvelles réformes internationales, et demande à Douglas d’en prendre la direction.

James Douglas se spécialise dans les pieds bots et le strabisme. Il n’a aucune expérience en santé mentale et admet n’avoir jamais vu la prison ou l’hôpital où sont enfermés les fous. Mais avant de s’installer à Québec, il avait enseigné à l’école de médecine d’Auburn, dans l’État de New York, où la prison de la ville lui offrait un approvisionnement constant de cadavres pour la dissection.

Dans cette prison, une réforme drastique avait été instaurée, ce qui a sans doute influencé Douglas : au lieu d’enfermer les prisonniers à perpétuité, une décision coûteuse qui menait souvent à la folie, les prisonniers étaient autorisés à se divertir et à travailler, leur permettant ainsi de gagner leur pain tout en restant en santé.

Douglas accepte le mandat que lui confie Metcalfe, et demande à Joseph Morrin et Charles-Jacques Frémont, qui n’ont pas plus d’expérience que lui, de faire partie de son équipe. Il se lance dans ce projet avec son ardeur habituelle.

Il loue un domaine de 80 hectares qui se trouve à proximité de la maison d’été où il séjourne pour pêcher à la mouche, un emplacement fort à propos, et ouvre l’asile de Beauport. Et pour les vingt années suivantes, écrit son fils James Douglas Jr., « mon père se consacrera corps et âme à cette branche de la médecine. »

Au lieu de blâmer la possession par le diable et la négligence parentale, Douglas et ses collègues accusent plutôt l’alcoolisme, la vie en ville, le péché et l’hérédité – en des termes modernes, une combinaison d’environnement et de génétique, avec certains éléments de moralité. Pour la première fois, on avance l’idée que les fous sont des malades et qu’ils peuvent donc être guéris.

« Combien des 2 802 aliénés du Canada, écrit un auteur dans le Medical Chronicle de 1855, pourraient revenir à la raison et cesser d’être les maniques furieux, déprimés chroniques et idiots désespérants qu’ils sont aujourd’hui s’ils étaient adéquatement traités? »

Les historiens de la santé mentale au Québec débattent depuis des décennies des motivations réelles des pionniers de l’ouverture des asiles dans la province. Était-ce pour caser le surplus soudain d’immigrants irlandais miséreux? Est-ce que les asiles faisaient partie du mouvement de médicalisation généralisée? Est-ce que les Britanniques cherchaient à exercer à nouveau un contrôle sur la société après l’échec de la rébellion des patriotes? Est-ce qu’il s’agissait d’une façon pour les capitalistes d’exploiter la capacité de production des pauvres? S’agissait-il d’une façon de gérer la crise institutionnelle découlant de l’urbanisation accrue? Ou est-ce que l’on commençait à s’apercevoir, tout simplement, que les fous étaient aussi des êtres humains?

Vingt ans après son ouverture, l’hôpital est déjà surpeuplé : 550 personnes s’y entassent dans des quartiers mal ventilés. En 1884, Daniel Hack Tuke, auteur de Insane in Canada, rapporte que l’endroit est une honte. Entre 1845 et 1860, lorsque James Douglas en est le directeur, le traitement des malades mentaux à l’asile de Beauport est pourtant un véritable modèle pour l’époque.

Lorsque les 82 premiers patients arrivent en 1845, on espère une amélioration immédiate de leur état mental et physique, mais ils sont en si mauvaise santé, écrit Frémont, que la question « n’est pas de savoir s’ils retrouveront la raison, mais bien s’ils resteront en vie encore longtemps. »

Le premier rapport du médecin aux autorités décrit l’arrivée à la campagne des premiers patients, dont certains ont été confinés pendant près de 28 ans :

[TRADUCTION]

La plupart d’entre eux n’ont jamais pu quitter la petite cellule à laquelle ils étaient confinés; hormis la visite occasionnelle des gens de loi, ils ne voyaient presque jamais personne, sauf ceux qui étaient chargés de répondre à leurs besoins les plus urgents. Presque tous ces patients affichaient des mœurs dépravées, bon nombre avaient des comportements destructeurs et les autres étaient soit idiots, soit imbéciles.

Nous sommes venus les chercher à bord d’attelages et de fiacres. Ils n’ont offert aucune résistance, au contraire, ils ont pris beaucoup de plaisir à faire ce petit voyage. La vue de la ville, du fleuve, des arbres et des passants semble les avoir comblés de joie. Nous les avons tous assis ensemble à table pour le déjeuner, et nous avons pu étudier à loisir leurs comportements, leurs gestes, écouter leurs conversations entre eux et observer l’étonnement avec lequel ils absorbaient tout ce qui les entourait.

Toute trace de férocité, de turbulence et d’agitation a soudainement disparu. Ils se retrouvaient à nouveau parmi le monde, ils étaient traités comme des êtres rationnels, et s’efforçaient d’agir comme tels. Un d’entre eux, un homme éduqué et talentueux, dont l’esprit s’était égaré mais qui conservait un souvenir vivant de ses 28 années de confinement, passait d’une fenêtre à l’autre. Il regardait la ville de Québec et reconnaissait les navires et bateaux sur le fleuve, mais ne pouvait pas comprendre ce qu’étaient les vapeurs.

D’autres patients arrivent. Certains sont transportés par bateau de la prison de Montréal. Les sept qui proviennent de l’Hôpital Général à Trois-Rivières sont enchaînés et mordent tous ceux qui s’approchent d’eux, mais dès qu’ils sont libérés, ils redeviennent pacifiques et dociles.

Ces débuts favorables confirment l’idée de Douglas selon laquelle les patients ont besoin de travail, d’air frais, d’une nourriture saine, d’un peu de religion et de loisirs, plutôt que de la contrainte. C’est en partie sa foi méthodiste qui lui inspire ces notions de dignité dans le travail, de tempérance et de vie saine et disciplinée.

Il désapprouve la médication, suivant ainsi les préceptes du fondateur de la foi méthodiste, John Wesley, qui écrit « que les pauvres gaspillent leur maigre fortune sur des médicaments coûteux et inefficaces, et sur des médecins ignorants et malhonnêtes. » Les premiers traitements, qui consistent essentiellement à réorienter les « pensées malades » de ses patients grâce au travail et aux loisirs, auraient le pouvoir, selon lui, d’empêcher les malades mentaux de sombrer dans l’idiotie.

En tant que bon méthodiste, Douglas désapprouve la danse, sauf dans son asile. Tous les jeudis, il organise un bal auquel il participe, avec son personnel. Il propose également des séances de théâtre, des spectacles de lanterne magique et des pique-niques, pour lesquels plusieurs cuisinières de fonte sont installées à l’extérieur, sous un grand arbre. Lorsqu’ils ne sont pas en train de danser ou de manger al fresco, les patients fabriquent des balais, cultivent la terre et font des travaux de menuiserie et de tissage. Certains se remettent si bien qu’ils retournent dans leur foyer.

Douglas croit que l’hérédité peut être une cause de la maladie mentale, surtout dans les régions rurales où les vices de la vie citadine sont inexistants. Au sein des populations urbaines, on invoque plutôt l’alcool, l’itinérance, la pauvreté, l’absence de foi et le « vice secret » (la masturbation), qui « affaiblit l’esprit ».

Douglas attaque ces suppositions avec sa verve habituelle. Il déplore publiquement la condition des itinérants. Il fait fermer un bar près de l’asile. Il donne une conférence sur l’alcool et la folie, dénonce les unions entre parents proches et appelle à la modération des extases religieuses et à une éducation morale solide pour mettre un frein au « vice secret ».

Mais par-dessus tout, Douglas défend un « régime de conciliation et de bienveillance ». En outre, toute personne qui traitait les malades avec violence, en employant un langage agressif ou des menaces était renvoyée sur le champ.

Pendant toute sa vie, Douglas se révèle dur et impitoyable avec les personnes ayant une forte personnalité, mais d’une infinie douceur avec les faibles. Il attendait peut-être davantage de certains de ses collègues et des privilégiés de la société que des fous. Ou, en tant que chrétien, il avait la conviction que les fous, les plus pauvres des pauvres, étaient les créatures les plus chères à Dieu.

Mais ce qui est certain, c’est que les malades de l’asile de Beauport ont eu un effet magique sur lui. Ils lui ont permis de laisser sa douceur émerger de ses principes moraux rigoureux et de la stricte routine personnelle qu’il s’imposait à lui-même et aux autres. Son fils écrit « malgré son caractère dominateur, il y avait une tendresse au plus profond de lui qui ne se déployait qu’en présence de la douleur. »

Cependant, l’espoir et l’idéalisme des premiers jours de l’asile de Beauport s’effritent tranquillement. Les patients sont peut-être plus heureux, mais l’approche préventive axée sur la santé publique de Douglas ne les guérit pas. La taxonomie de la maladie mentale est enthousiaste mais primitive, et ne permet de classer les patients qu’en deux catégories : ceux qui peuvent être guéris et les incurables.

On fait grand bruit de ces patients qui peuvent retourner à la maison, mais au moment où l’asile soumet son premier rapport, en 1848, les trois quarts des malades sont décrits comme étant incurables.

En 1850, alors que Douglas néglige ses autres fonctions en faveur de l’asile, l’Hôpital de la marine et des émigrants est secoué par plusieurs scandales. Le surintendant est pris à voler la nourriture des patients pour nourrir les cochons qu’il garde dans la cour. Deux médecins sont accusés d’avoir des relations sexuelles avec l’infirmière en chef dans la chapelle protestante. Un troisième médecin est accusé de tenir un bordel.

Les auteurs d’une Commission royale de 1851 constatent que les quartiers sont sombres et mal ventilés, les planchers de la cuisine souillés de boue et d’eau. Ils écrivent que même si James Douglas est un excellent chirurgien, il est également, au moins avec ses collègues sains d’esprit, un intimidateur tyrannique.

Douglas donne sa démission de l’Hôpital de la marine (qui deviendra plus tard un asile pour jeunes filles) afin de se concentrer sur ses patients de Beauport et sur ses nombreux projets non médicaux, notamment l’étude de l’italien. Mais même ses loisirs sont marqués par une discipline rigoureuse : le professeur doit se présenter à 5 h le matin et sa famille doit se joindre à lui pour le déjeuner, une heure plus tard.

Les leçons d’italien font partie d’un projet plus vaste. Douglas ne se remettra jamais des problèmes respiratoires développés lors des épidémies de choléra, et il se prescrit neuf hivers de suite en Italie et en Égypte.

Avec sa femme et ses enfants, ainsi que quelques cousins, il loue un immense voilier de 300 m de long pour descendre le Nil, avec un gardien, un pilote, douze rameurs, un cuisinier, un interprète et un serviteur. Avec son fils, ils prennent des photographies qu’ils développent en cours de route, dans la noirceur d’un temple ou d’une pyramide.

Il se bâtit la réputation d’être un excellent médecin en Égypte aussi. Lors d’une visite, il guérit un vendeur d’esclaves arabe de sa pneumonie. Pour remercier le bon docteur, le patient propose de lui envoyer un hippopotame, à Québec. « Ce ne sera pas la première fois, écrit son fils, que mon père refuse d’être rétribué pour ses services. »

Douglas conservera toujours une fascination pour les cadavres. Il emporte d’Égypte deux momies qui l’accompagnent partout, ce qui causera un certain émoi dans la ville de Québec.

Plus tard, après avoir perdu presque tout son argent suite à de mauvais investissements, il ira vivre avec son fils aux États-Unis et installera les deux momies sur la véranda de sa maison, affirmant ainsi vouloir faire peur à des voleurs potentiels.

Excellent conteur, Douglas passera ses derniers jours à raconter des histoires à ses petits-enfants, ajoutant des détails tirés de son imagination fertile pour compenser ses oublis. Il mourra en 1886.

L’asile aujourd’hui

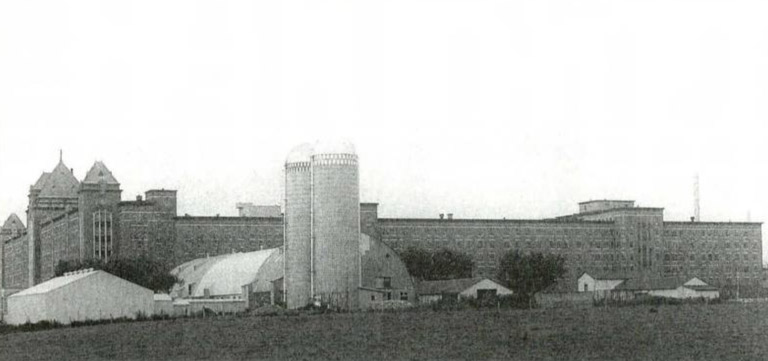

L’hôpital de James Douglas, l’asile de Beauport, existe toujours, mais ressemble davantage à l’une des prisons dont Douglas a libéré ses premiers patients.

Après de nombreuses reconstructions et des agrandissements, il prend aujourd’hui la forme d’une immense forteresse terrifiante sur une colline, avec des barreaux sur la presque totalité de ses 7 000 fenêtres. Après que les Sœurs de la Charité en ont pris le contrôle, en 1893, l’établissement devient si grand que la province en fait une municipalité distincte et nomme la mère supérieure, sœur Marie-du-Sacré-Coeur, mairesse. La mère supérieure/mairesse avait ses propres ambitions en matière de travaux municipaux : elle fait construire un réservoir et une station hydroélectrique pour servir l’établissement.

Cette entente municipale n’est modifiée qu’en 1976. Dans les années 1960, l’hôpital compte plus de 5 000 résidents permanents, provenant d’une bonne moitié de la province. Depuis, avec le mouvement de désinstitutionnalisation, il a perdu 4 000 de ses patients, dont certains, ironiquement, se sont retrouvés dans la rue ou même en prison.

Mais il demeure un peu de la vision de Douglas à Beauport : certains patients travaillent toujours sur la ferme de l’hôpital, à l’usine de fromage, au potager et à l’atelier de menuiserie.

Thèmes associés à cet article

Publicité