Entrer dans la modernité en Chevrolet?

On m’a présenté à cette conférence comme historien. J’en suis flatté, mais dans les faits, je suis sociologue de formation. Par comparaison avec l’historien, le sociologue a le souci de l’affinement des concepts, alors que la préoccupation de l’historien repose sur la découverte des faits.

Remarquez que des concepts sans les faits ne valent rien ; par ailleurs, les faits sans les concepts ne veulent pas dire grand-chose et peuvent même mener à des aberrations, comme ce chauffeur de taxi qui m’avait dit, pendant mon parcours, voyager régulièrement des intellectuels.

Il me révèlera plus tard qu’il s’agissait de handicapés intellectuels. Comme quoi les mots, mais surtout leur signification, ont leur importance.

Il en est de même du concept de modernité. L’expression « modernité en Chevrolet » ne vient pas de moi, mais de mon directeur de thèse, Gilles Gagné.

Alors que je tentais d’appliquer ce concept de modernité au Québec du début des années 1960, toutes mes recherches dans les sources aboutissaient à des contradictions telles que mon directeur de thèse s’est alors exclamé : « Le Québec doit être la seule société sur la Terre à être entrée dans la modernité en Chevrolet. »

Comment, en effet, pouvait-on dire que la société québécoise entrait dans la modernité seulement dans les années 1960 alors qu’elle connaissait déjà la télévision, les journaux, la consommation de masse, l’automobile, la banlieue, les voyages, qu’elle était ouverte sur le monde à travers différents médias, etc. ? Pour répondre à cette question, ma conférence se divisera en cinq parties :

- Je vais d’abord vous présenter trois concepts fondamentaux : « moderne », « modernité » et « modernisation », qui recouvrent des réalités très différentes ;

- À l’aide de ces trois concepts, je vais tenter de vérifier si le Québec était réellement moderne avant 1960 ou s’il a attendu seulement durant les années 1960 avant de devenir moderne ;

- Je vais revenir sur l’expression « Révolution tranquille » et tenter de la lier à l’un des trois concepts définis plus haut ;

- Je vais tenter d’expliciter le concept d’« État-providence » en insistant sur la sécularisation et l’essor du féminisme à partir des années 1960 ;

- Enfin, je vais me demander ce que la Révolution tranquille a laissé en héritage.

Moderne, modernité, modernisation

Le gros de ma conférence va consister à définir de quoi on parle. Le concept de « modernité » en particulier est polysémique, et si on n’y prête pas attention, on a tendance à amalgamer les trois mots « moderne », « modernité » et « modernisation », qui ont pourtant des sens très différents, et on finit par les confondre.

En cela on a tort ; il est nécessaire de prêter attention à ce qui se cache derrière ces termes. Si on refuse de faire cet effort, on risque de se retrouver avec un salmigondis conceptuel, ce qui est malheureusement la tare de beaucoup de travaux d’historiens.

On finit par avoir cette manie au Québec de chercher de la modernité partout, parce qu’on la définit comme bonne en soi.

C’est pourquoi le travail des historiens québécois a été de montrer comment le moderne a amené la Révolution tranquille. Les historiens qui se disent plus critiques tentent seulement d’identifier des signes avant-coureurs de cette modernité avant les années 1960.

Les travaux d’Yvan Lamonde sont remarquables à cet égard, dans la mesure où sa recherche est fondée sur ce qu’il nomme le « présent inactualisé », c’est-à-dire une modernité qui cherchait à advenir avant les années 1960.

Selon moi, ce faisant, on fait fausse route et on finit par confondre les termes.

1. Le moderne, c’est ce qu’il advient maintenant ; le contemporain ; l’actuel. Le mot provient du latin « modernus », lui-même dérivé de « modus » (mode), d’où l’expression les « temps modernes » ou temps présent, donc l’aujourd’hui.

On l’utilise bien avant 1960. Une recherche simple sur l’occurrence « moderne » avant les années 60, dans les sources récemment numérisées à la BAnQ, produit de multiples pages de journaux qui contiennent ce mot.

Ainsi, cette page de La Presse du 24 novembre 1923 avec le titre « Chantier moderne dans la région de l’Abitibi ». Et dans le même journal, d’autres images, de 1890 cette fois, avec le titre « les poulaillers modernes arrivent au Québec », parce qu’ils fonctionnent à l’électricité.

Bien entendu ces poulaillers modernes de 1890 ne le sont plus en 2018. Donc le moderne — c’est-à-dire ce qui est « à la mode » — désigne ici quelque chose de ponctuel, de transitoire, d’éphémère.

Autre exemple : cette publicité du journal Le Devoir de 1910 invitant les gens à venir habiter à Montréal-Est où « Dans nul autre endroit […] vous ne trouverez de l’air aussi pur qu’à Montréal-Est. L’air pur, c’est la santé ! La santé, c’est la vie ».

On vante aussi la qualité des placements à faire, le développement d’une avenue qui sera le futur Broadway… Tout cela bien entendu avant l’arrivée des raffineries. Et l’on termine par cette phrase « MONTRÉAL-EST est la ville la plus moderne du Canada… » Que penser alors de Montréal et du Québec ?

Mais la publicité ou les articles des journaux font plus qu’utiliser le mot « moderne » : ils en révèlent le sens caché. Si on fait un nuage de mots autour du concept « moderne », on trouve les mots « confort », « efficacité », « à la fine pointe de la technologie », « à la mode ».

La publicité de Montréal-Est correspond aux concepts de « confort » et d’« à la mode ». Le poulailler, à ceux d’« efficacité » et d’« à la fine pointe de la technologie ».

Par contraste, le concept « traditionnel » a une connotation qui pointe vers l’idée de « rustique » par rapport à celle de « confort », l’idée de « moral » par rapport à celle « d’efficacité », l’idée des « savoirs anciens » par rapport à celle de la « technologie » et, enfin, l’idée de « traditionnel » par rapport à celle de « à la mode ».

Examinons un intérieur moderne annoncé dans La revue moderne de 1936.

Il est facile d’identifier la maison dite « moderne » par son confort apparent. La « vieille maison » est un trope de la littérature du terroir.

On la retrouve dans Maria Chapdelaine, de Louis Hémon, ou les Rapaillages, de Lionel Groulx ; elle exerce une véritable fascination avant 1960.

Elle traduit l’authenticité du Canadien français fidèle à ses racines. Il peut aller en ville et flirter avec la modernité, comme le décrivent certains romans, mais il revient au terroir, à ses origines.

De cette observation, on peut tirer trois constatations :

Premièrement, il y a encore du « traditionnel » dans le « moderne » d’autrefois. L’annonce d’une chambre « [d]édiée à la Gracieuse hôtesse Canadienne » ne convaincra pas nos élèves du caractère moderne de la photo. Plusieurs sont également susceptibles de se questionner sur la présence de deux lits simples dans une chambre de parents.

Voilà qui permettra aux élèves de se poser des questions, non pas sur le relativisme culturel, mais sur le relativisme temporel. Ce qui était moderne autrefois ne l’est plus nécessairement aujourd’hui ; bref, le moderne a changé.

Deuxièmement, le concept « moderne » revêt également un caractère idéologique : on peut en effet décider d’avoir un style moderne ou traditionnel, de le célébrer ou de le dénigrer. C’est un choix.

Troisièmement, selon notre définition du moderne, beaucoup de choses étaient modernes dans le Québec d’avant les années 1960. On pourrait même à la limite parler de pléonasme puisqu’une société est toujours de son temps. À ce compte-là, Jean Talon ou Frontenac étaient modernes, c’est-à-dire qu’ils étaient de leur époque.

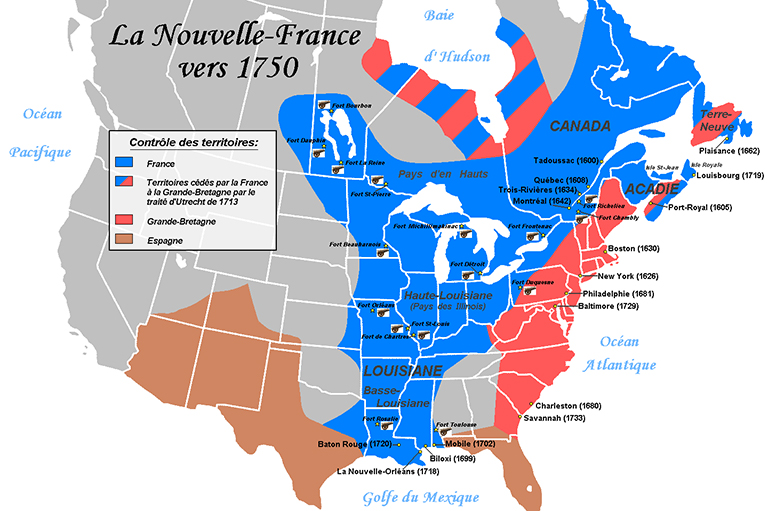

2. Examinons maintenant le concept de modernité. Les historiens français l’identifient comme une période historique qui se situe à la fin du Moyen Âge (vers 1453) et se termine en 1789. On appelle également cette période les « Temps modernes ». Il s’agit d’une ère historique, comme l’Antiquité et le Moyen Âge.

Si on transpose cette période à l’histoire du Québec, notre période moderne se terminerait… avec la conquête de 1760! La modernité précède en effet la période dite contemporaine.

Cela donne le paradoxe suivant : au lieu d’entrer dans la modernité en 1960, le Québec serait sorti de la modernité en 1760!

On peut alors poser la question : qu’est-ce qui commence après, si ce n’est pas la modernité ? Cette interrogation est intéressante parce qu’elle permet de comprendre à quel point le concept de modernité est un mot-valise dans lequel on met tout et n’importe quoi.

On finit par se satisfaire de ce flou conceptuel au lieu de creuser davantage et d’en arriver à plus de nuances. Si on pose la question de ce qui commence en 1760 si ce n’est pas la modernité, cela force le travail intellectuel et la formulation d’hypothèses nouvelles.

3. Troisième concept : la modernisation. Il ne s’agit pas ici d’une qualité (« moderne » qu’on peut associer à confortable, efficace, à la fine pointe de la technologie…) ni d’une période historique (les Temps modernes). Il s’agit plutôt d’un processus qui repose sur trois piliers : l’industrialisation, l’urbanisation et le keynésianisme.

Les économistes et les démographes aiment particulièrement cette définition du concept parce qu’elle permet des analyses quantitatives des phénomènes.

Par exemple, on peut constater la présence de plus de ruraux ou de plus d’urbains selon les époques (ça monte ou ça descend!).

On note également une structure progressive : il y en avait moins dans le passé, il y en a plus maintenant. Enfin, le concept de modernisation justifie le progressisme.

On a l’impression qu’il existe un sens de l’histoire. « On n’arrête pas le progrès », dit le proverbe. Cette évolution est considérée comme bonne en soi, inévitable. Sur une échelle quantitative de temps, on peut considérer une société comme en retard ou dans le sens du progrès.

Les progressistes vont être en faveur d’une accélération ou d’un prolongement du processus de modernisation.

Au terme de ce rapide tour d’horizon, j’espère avoir convaincu que les termes « moderne », « modernité » ou « modernisation » embrassent des réalités totalement différentes et qu’il ne faut pas les confondre.

Un Québec moderne avant 1960 ?

À partir des considérations précédentes, posons-nous les questions suivantes : avant 1960, pouvons-nous parler :

d’un Québec moderne ? Bien sûr que oui ! Certaines gens avaient fait le choix de la « mode », même si cette idéologie n’était pas encore hégémonique.

D’un Québec entré dans l’ère moderne ? Non seulement il y était entré, mais il l’avait traversée et il l’avait quittée !

D’un Québec modernisé ? Voilà une question diablement intéressante, essentielle, qui peut faire réfléchir longuement les élèves. Pour y répondre, il est nécessaire de s’y pencher à l’aide de nos trois piliers : urbanisation, industrialisation et État-providence.

Au niveau de l’urbanisation, le graphique suivant montre que le Québec était très urbanisé, le point de bascule étant survenu en 1921.

La région de Montréal compte entre 30 et 40 % de la population totale du Québec. De ce côté, le Québec s’est modernisé. On constate toutefois un décalage des mentalités.

Par exemple, on construit des maisons neuves dans des banlieues avec toutes les commodités de l’époque : cuisinières, électroménagers, automobile, téléphone… Cependant, le style architectural rappelle les maisons de campagne.

On conserve également les balcons, ce qui semble insensé pour notre climat hivernal. Les émissions de télévision les plus populaires sont La famille Plouffe, qui reflète fidèlement la famille canadienne-française des années 1950, et Les belles histoires des pays d’en haut sur la vie d’autrefois.

Bref, sous des apparences parfaitement modernisées, on apporte son village en ville, on garde une vision traditionaliste — on fait du vieux avec du neuf ! — et la conscience de soi reste peu urbanisée.

On peut dire la même chose de l’industrialisation. Certes, le Québec s’est industrialisé dès le 19e siècle. Toutefois, les Québécois francophones n’en récoltent pas les fruits : ils jouent un rôle essentiellement prolétaire, au point où, en 1968, Pierre Vallières publie un brulot, Nègres blancs d’Amérique, largement décrié à cette époque.

On reprochait à Vallières ses exagérations. Pourtant, un économiste aussi réputé que Pierre Fortin, lors d’une conférence prononcée en 2010, dira :

En 1961, la situation économique des “Canadiens français du Québec” n’était guère différente de celle des Noirs américains. Les hommes noirs complétaient 11 années à l’école, les “Canadiens français”, 10 années, soit une de moins. Le salaire moyen des hommes noirs américains équivalait à 54 % de celui des hommes blancs américains ; au Québec, le salaire moyen des hommes francophones unilingues équivalait à seulement 52 % de celui des hommes anglophones, bilingues ou unilingues. Lorsque l’écrivain Pierre Vallières nous a appelés “nègres blancs d’Amérique” en 1968, on l’a évidemment accusé d’exagérer. Mais, en fait, il clamait l’exacte vérité. La position relative des nôtres n’était pas meilleure que celle des Noirs américains. Il faut, de toute urgence, réhabiliter Vallières.

Et illustrer son propos par le tableau suivant tiré de sa conférence :

Voilà un autre paradoxe, celui d’une société développée dans laquelle les Canadiens français vivent un sous-développement économique.

L’infériorité économique des Québécois francophones sera vite remarquée par les immigrants. Ils constateront la dominance d’une élite formée des Anglais et des Écossais.

C’est pourquoi les immigrants vont vouloir que leurs enfants fréquentent l’école anglaise.

Même les Italiens arrivés dans les années 1950 réclameront à leur tour la fréquentation d’écoles anglaises, en dépit du fait que leur langue soit proche du français, qu’ils sont de religion catholique, qu’ils habitent à Saint-Léonard et Saint-Michel près des francophones et qu’ils fréquentent une commission scolaire francophone.

En réaction, les Québécois francophones réclameront en 1968 des lois linguistiques pour protéger le français, en prélude à l’arrivée de la loi 101.

Le troisième pilier, c’est le keynésianisme. Cette théorie veut que l’État intervienne dans l’économie afin de relancer les cycles commerciaux et financiers pendant les périodes de crise.

Elle avait été formulée notamment pour répondre au marasme de l’entre-deux-guerres causé par le krach de 1929. Elle légitime la croissance de l’État-providence. Au Québec, cette tendance s’est réellement amorcée au début des années 1960.

En conclusion, on comprend que la modernisation du Québec avant les années 1960 est trouble et ambigüe.

Les Canadiens français possèdent tous les attributs de la modernité, mais par leur mentalité, ils semblent tourner le dos à la modernisation. Ils sont plus traditionalistes sans être nécessairement traditionnels.

Par exemple, à revenu et à taille de famille égaux, à Montréal durant l’entre-deux-guerres, un Canadien anglais va posséder plus de téléphones et un Canadien français, plus de réfrigérateurs.

Il s’agit d’une question de choix ; les anglophones ont des liens sociaux plus distants et le téléphone les sert bien à cet égard ; au contraire, les francophones ont moins besoin du téléphone parce qu’ils se visitent régulièrement et le réfrigérateur assure que tout le monde sera bien nourri quand on visite la parenté.

Le frigo et le téléphone sont caractéristiques de la modernisation de la société québécoise, mais les choix d’utilisation différents révèlent une mentalité plus traditionaliste chez les Canadiens français.

De même, la société québécoise est développée économiquement avant 1960. Mais les francophones d’avant la Révolution tranquille sont sous-développés à l’intérieur du processus de modernisation ; ils vivent dans des taudis, ils ne vont pas à l’école. Reste à expliquer cette contradiction, ce retard.

Les historiens se querellent autour de deux grandes explications qu’on pourrait résumer grossièrement ainsi :

- Ce n’est pas de notre faute ! C’est plutôt celle des structures économiques et politiques.

- C’est de notre faute ! C’est une question de mentalités.

Voyons plus en détail :

La première école montre que la guerre de conquête et la prise de contrôle des grandes structures économiques et politiques par les Britanniques se sont faites au détriment des Canadiens français.

Par exemple, entre 1790 et 1820, environ, 98 % des contrats de la Couronne britannique avaient été accordés à des anglophones.

Il en reste très peu pour les autres et ce n’est surement pas ce qui a permis aux francophones d’accumuler de la richesse, au contraire. C’est ce qui aurait entravé notre développement.

La seconde école croit au contraire que nous n’avions pas les bonnes attitudes. Nous avions intériorisé le fait qu’il était préférable pour nous de bâtir des chemins de croix plutôt que des chemins de fer.

La grande coupable, c’est l’Église catholique, qui a joué dans l’historiographie le rôle d’épouvantail en faisant entrer les Canadiens français dans la modernisation, non pas comme capitaines, mais comme rameurs.

On lui impute le retard de l’avènement du keynésianisme au Québec par son contrôle sur l’encadrement social des Canadiens français.

Toutes les institutions — écoles, universités, hôpitaux, organismes qui s’occupent des pauvres et même syndicats, clubs sociaux, mouvements de jeunesse…— semblaient avoir reçu l’estampille « catholique ».

Le sénateur provincial Thomas Chapais déclarait : « Un Canadien français qui n’est pas catholique est une anomalie. Un Canadien français qui n’est plus catholique après l’avoir été est une monstruosité. »

Il fallait donc se conformer à la morale et aux règles de l’Église en échange des services qu’elle rendait. Ainsi, l’Église semblait avoir acquis le rôle de l’État dans une société sans état, une sorte d’Église-nation comme on a des États-nations.

La situation était différente chez les anglophones ; ceux-ci n’avaient pas l’impression de vivre une période de grande noirceur. La raison ? Il existait plusieurs sortes d’églises protestantes et elles pouvaient se faire concurrence.

Duplessis et la Grande Noirceur

On m’a interpelé sur l’influence de Duplessis et sur le fait qu’on ait nommé la période où il a été premier ministre de « Grande Noirceur ». Ces questions valent qu’on s’y attarde.

Maurice Duplessis n’était pas traditionnel ; il était plutôt traditionaliste, une incarnation de cette contradiction évoquée plus haut : il était pour l’industrialisation et pour l’urbanisation, mais surtout dans les petites villes de 5000 habitants ou plus qui constituent, statistiquement parlant, des agglomérations urbaines.

Ce qu’il refusait, c’était le keynésianisme. Dans la conscience de l’époque, on trouve deux systèmes de pensée : d’abord le libéralisme, qui prône le libre marché, l’ouverture des frontières, la compétition accrue et le libre-échange, considérés comme facteurs de progrès.

Le parti libéral soutenait ce point de vue. Au contraire, ceux qui refusaient la compétition et souhaitaient l’érection de barrières tarifaires étaient considérés comme des conservateurs. Ils étaient protectionnistes et voulaient davantage de filet social pour protéger les ouvriers contre l’arbitraire des patrons.

En 1936, nous sommes en pleine crise économique. À Montréal, comme dans toutes les villes de l’Amérique du Nord, le chômage frôlait les 30 % et les gouvernements disaient ne pouvoir rien faire. Survient la Deuxième Guerre mondiale et la situation s’inverse : le chômage se résorbe en peu de temps, tous les gouvernements occidentaux amassent des sommes colossales pour maintenir l’effort de guerre.

Le gouvernement fédéral obtient des gouvernements provinciaux la permission de percevoir des impôts et agir dans leur champ de compétence.

Au sortir de la guerre, les gouvernements (qui n’ont plus d’armements à fabriquer) disposent désormais de sommes considérables.

Ils vont développer graduellement des services (comme les allocations familiales qui vont directement aux familles), ce qui leur sert de stratégie électorale pour gagner des élections.

Ils constatent également que le fait de réguler l’économie durant la guerre a eu des effets bénéfiques et ils vont poursuivre l’expérience en espérant les mêmes résultats. Ils se rapprochent du concept d’État-providence.

Maurice Duplessis était moderne. Le problème, c’est qu’il n’avait accepté que deux des piliers de la modernisation en confiant l’encadrement social à l’Église catholique (qu’il subventionnait toutefois de plus en plus). Celle-ci avait toujours exercé un grand ascendant sur les Canadiens français.

L’Église des années 1950 n’était pas keynésienne, non plus.

Entre 1952 et 1959, les indicateurs montrent qu’elle s’est au contraire crispée et est devenue extrêmement conservatrice, donc traditionaliste, et qu’elle va casser les mouvements progressistes en son sein : prêtres ouvriers en 1952, art sacré dans les années 1950 — Paul-Émile Borduas va l’apprendre à ses dépens —, exil de Mgr Charbonneau à Vancouver, rejet de l’égalité des sexes, etc. Une grogne sourde couve.

Quand survient la Révolution tranquille, on va rétrospectivement considérer l’Église comme ayant été le pire empêchement pour la modernisation du Québec. Ce n’est pas tout à fait faux.

Origine des expressions « Grande Noirceur » et « Révolution tranquille »

L’expression « Grande Noirceur » a d’abord été utilisée par les libéraux pour stigmatiser le parti de l’Union nationale vers 1965.

Les libéraux vont proclamer que le régime Duplessis représente tout ce qu’ils ne veulent pas, qu’ils ne veulent plus. Ils vont noircir les actions de l’Union nationale en tant que parti considéré comme de droite.

À partir des années 1970, une nouvelle classe s’installe graduellement au pouvoir, qui transmet, notamment dans les cégeps, le message que ce qu’elle fait est plus juste, plus égalitaire, plus favorable à la liberté personnelle.

Elle sécrète donc sa propre idéologie et rejette tout ce qui va mal sur le dos du Québec d’avant les années 1960. Elle va donc étendre la période de la Grande Noirceur de 1860 à 1960.

Par compensation, certains historiens vont, dans les années 1980 ou 1990, nuancer et tenter de montrer qu’il y avait de la lumière avant les années 1960.

Toutefois, en ne faisant pas les distinctions nécessaires, ces historiens semblent se promener à travers les faits du passé avec des « détecteurs de modernité » alors qu’il faut analyser ces faits comme des phénomènes en soi (c’est-à-dire non pas par rapport à nous) à travers le prisme du relativisme temporel.

Plusieurs ont esquissé des hypothèses sur l’origine de l’expression « Révolution tranquille » au Québec. Or, jusqu’à tout récemment, personne ne s’était rendu compte que c’était là une expression très courante dans la langue anglaise.

On retrouve cette expression dans les journaux anglais pour parler de divers pays (comme le Japon, l’Inde, le Pakistan, la France). Dès que l’on constate un changement important qui aboutit à ce que l’on considère comme de la modernisation, on évoque une « quiet revolution ».

Aux États-Unis, on annonce même une « quiet revolution » dans le procédé de fabrication d’une bière!

Dans ce contexte, la Révolution tranquille consacre la prise en charge graduelle par l’État provincial des fonctions sociales autrefois réservées à l’Église. Elle consacre l’interventionnisme de l’État ou la montée de l’État-providence.

On passe du Canada clérical au Québec étatique. René Lévesque dira : « l’État est l’un de nous, le meilleur d’entre nous ».

L’affiche annonçant la promesse de la nationalisation de l’électricité est très forte et il vaut la peine de la faire analyser par les élèves.

Le poing symbolise la force de l’État et les éclairs, l’électricité que domine l’État pour nous permettre de devenir « maîtres chez nous ».

Il convient également de s’attarder sur le texte pour montrer qu’il contient un mélange de modernisme (« réservoir d’électricité chez nous », « source d’énergie des usines, créatrices d’emplois », « être complètement propriétaires », « gérer ») et de traditionalisme (« éclairer nos foyers et nos fermes », « nous donner la clé du royaume », allusion au royaume de Dieu).

La clé elle-même vaut la peine d’être analysée : l’éclair, la fleur de lys et la lettre E pour électricité afin d’ouvrir la serrure.

État-providence, sécularisation et essor du féminisme

L’interventionnisme étatique va provoquer une croissance fulgurante de l’État, comme l’illustre ce graphique.

Il se crée de nombreux ministères et organismes étatiques. L’État représente bientôt 40 % du PIB.

Graduellement, on remplace les religieux par des laïcs et, au lieu d’une fonction publique qui change selon les résultats électoraux, l’État se dote d’une fonction publique professionnelle.

Bref, on dit à la blague passer du « col romain » (signe de traditionalisme) au col blanc (signe de modernisme, d’efficacité).

Cette fonction publique engage massivement du personnel et on doit faire appel à des femmes dans des métiers considérés naturellement comme plus féminins : infirmières, enseignantes au primaire, secrétaires... Ce sera un des effets collatéraux du keynésianisme : celui d’encourager le féminisme, et réciproquement.

Le féminisme a connu trois phases. D’abord la vague des suffragettes, qui a abouti à l’obtention du droit de vote pour les femmes au niveau provincial au Québec en 1940.

La deuxième phase, à partir des années 1960, consiste à intégrer les femmes au marché du travail. Cela nourrit le keynésianisme.

La troisième phase, dans les années 1980, intègre les questions identitaires.

Aujourd’hui, chez les femmes de 25 à 45 ans, le Québec a un taux d’emploi comparable aux pays scandinaves, nettement plus élevé qu’ailleurs en Amérique du Nord.

Les femmes gagnent moins cher, par choix, par éducation ou par discrimination, et elles sont davantage monoparentales. Elles vont par conséquent avoir tendance à consolider l’État-providence, donc à voter désormais plus à gauche que la moyenne des électeurs.

Le Québec se comporte différemment du reste de l’Amérique du Nord en ce qui concerne la place de l’État-providence. En effet, à partir des années 1980, il souffle un fort courant de retour à l’économie libérale classique.

Ce néolibéralisme considère l’État comme un frein au développement économique à cause de ses trop nombreuses règles. Au Canada anglais et aux États-Unis, on assiste à des compressions des dépenses de l’État. Ce n’est pas le cas au Québec.

Les dépenses de l’État connaissent un fléchissement vers les années 1996-1997, puis un retour avec l’avènement de nouveaux services (assurance-médicaments, CPE, etc.).

Aujourd’hui, le Québec dépense plus que la moyenne canadienne. Au Canada anglais, on a longtemps considéré que le Québec, avec une fonction publique qui accaparait 40 % du PIB, constituait une anomalie. On lui prédisait un échec retentissant qui le confinerait au rang de république de bananes.

Or, aujourd’hui, les indicateurs économiques sont presque tous au vert ; le Québec compte moins de chômeurs que la moyenne canadienne (et même que l’Ontario !), la scolarité supérieure (en incluant les cégeps et les universités) est plus élevée qu’en Ontario, les salaires sont meilleurs chez les francophones que chez les anglophones.

L’héritage de la Révolution tranquille

En résumé, à partir de nos mots, « moderne », « modernité », « modernisation », essayons d’analyser l’héritage de la Révolution tranquille.

Entre le moderne et le traditionnel, on assiste maintenant au triomphe du moderne. Aujourd’hui, on veut être constamment à la page, acheter le dernier gadget à la mode ; on participe à plein à la civilisation du jetable.

Du côté de la modernité, l’impact est nul puisqu’il s’agit essentiellement d’une période historique.

Enfin, pour ce qui est la modernisation, la Révolution tranquille a eu un faible impact sur l’urbanisation et l’industrialisation qui étaient amorcées depuis longtemps et constituaient de grandes tendances historiques occidentales au 20e siècle.

Elle a toutefois eu un impact majeur, fondamental même, sur le keynésianisme, car celui-ci a renversé l’ancien ordre social sur lequel reposait la société canadienne-française branchée sur un encadrement clérical.

La Révolution tranquille a bouleversé de fond en comble la conscience de soi de la société canadienne-française à un point tel que celle-ci a changé de nom pour devenir la société québécoise.

C’est ainsi que la Révolution tranquille a été associée à la modernité, au point où on a pu faire croire que celle-ci avait commencé avec les années 1960, comme l’indique la chanson de Stéphane Venne : « C’est le début d’un temps nouveau, la Terre est à l’année zéro, les hommes font l’amour librement, le bonheur est la seule vertu… »

On se trouve ici face à une formidable dialectique entre « histoire » et « mémoire ».

Du côté de l’histoire, la Révolution tranquille est une période complexe qui a besoin de nuances pour être bien interprétée, tandis que la mémoire semble, pour les témoins encore vivants qui l’ont vécue, marquer l’entrée du Québec dans la modernité, même s’il peut paraitre étrange que ce Québec puisse être entré dans la modernité… en Chevrolet !

Thèmes associés à cet article

Publicité

Cet article fait partie d’une série d’histoires parues initialement dans le magazine Enjeux de l’univers social de l’Association québécoise pour l’enseignement de l’univers social (AQEUS).