La crise révolutionnaire de 1837-38

Recherche universitaire et enseignement au secondaire : un dialogue nécessaire

L’arrivée d’un nouveau programme d’histoire semble un bon moment pour entamer le dialogue afin d’arrimer la recherche universitaire et l’enseignement en classe. Les enseignants du secondaire ont un rôle important à jouer en ce sens. J’ai lu des extraits du programme et des manuels qui couvrent cette période du régime britannique.

Vous trouverez des remarques critiques tout au long de cet article, mais en gros, je dirais que le nouveau programme ne tient pas suffisamment compte des recherches les plus récentes.

Le nouveau programme insiste quasi exclusivement sur la lutte nationale, sans donner assez de place à la question de la démocratie.

Mes recherches montrent qu’en 1837-38, le Bas-Canada (B.-C.) a vécu une crise révolutionnaire avec des aspects à la fois nationaux et démocratiques. On ne reconnait pas assez ce qu’est une crise révolutionnaire.

Évidemment, on ne peut comparer celle-ci à la Révolution française ; la nôtre a échoué et se révèle moins ample. Mais notre crise est véritablement révolutionnaire par le changement très rapide de la vie politique et l’intervention de classes peu impliquées habituellement : ici les habitants.

Ce n’est donc pas la continuation par la violence de la vieille lutte parlementaire entre députés patriotes et députés dits bureaucrates : il s’agit d’une vraie rupture dans la vie politique où le régime parlementaire ainsi que toutes les autres institutions de l’État sont mis en cause.

Réflexions sur quelques mots-clés

Le programme contient beaucoup de concepts. Les historiens adorent les concepts parce qu’ils leur permettent de mettre des étiquettes sur des phénomènes ou des évènements. Celui-ci met l’accent sur deux concepts-clés de cette période : libéralisme et républicanisme. Mais il n’en mentionne pas un autre tout aussi important : démocratie. Précisons la portée de ces concepts.

Libéral/libéralisme

Il s’agit d’une doctrine qui repose sur la liberté individuelle, sur des limites bien déterminées aux pouvoirs de l’État, et sur le respect de la propriété. Elle a des ramifications économiques à travers les travaux d’Adam Smith sur le capitalisme. Pour ce théoricien, la recherche du profit et l’intérêt personnel constituent un facteur de progrès puisque le libre jeu des actions individuelles conduit à l’intérêt général.

Dans le domaine politique, le libéralisme, issu entre autres des travaux de John Locke et de Montesquieu, repose sur la capacité d’individus éclairés de s’unir en vue d’objectifs communs et de choisir des représentants ; ceux-ci font partie d’un

État capable de rédiger une constitution et des lois reconnues de tous, de dégager des consensus et d’arbitrer des conflits. Son action sur les individus doit rester limitée. D’une façon abstraite, les libéraux de cette époque reconnaissent la souveraineté du peuple, mais sans accepter la participation active des plus démunis de la société.

Républicanisme/républicain

Inspiré par une certaine lecture de l’histoire romaine, ce courant de pensée remonte à Machiavel, Montesquieu, Harrington entre autres. Il n’entre pas nécessairement en conflit avec le libéralisme ni avec l’institution de la monarchie ; on rêve parfois de rois patriotes.

L’État joue ici un rôle essentiel. Il doit être contrôlé par les citoyens, c’est-à-dire par des hommes bons et indépendants, qui doivent être suffisamment éclairés pour gérer les affaires de la nation.

Cette vision de la chose publique, la « res publica », est basée sur la vertu civique. Il est essentiel de garder la liberté de cette chose publique, toujours menacée par la corruption.

Il faut faire face à la puissance économique et à l’égoïsme des intérêts financiers, toujours prêts à sacrifier le bien public. Il appartient aux « patriotes », c’est-à-dire à ceux qui chérissent le bien commun, de guider l’État. Il est à noter que la vertu que prône le républicanisme est une vertu foncièrement masculine.

Également, le républicanisme est resté pendant longtemps une idéologie élitiste, car on considérait que le bas peuple ne possédait pas les lumières et les vertus nécessaires pour diriger l’État.

Aux É.-U., George Washington concevait un gouvernement dirigé par des gentlemans qui avaient le temps de s’occuper des affaires de l’État puisque leur domaine était géré par du personnel.

Le républicanisme va se démocratiser au 19e siècle. Chez les patriotes du B.-C., comme chez les radicaux américains des années 1830, on assistera à une synthèse entre républicanisme et démocratie. On reconnaitra au bas peuple (du moins chez les hommes !) la capacité de cultiver la même vertu politique et la même indépendance d’esprit que les classes mieux nanties.

Dorénavant, on parle de la souveraineté du peuple dans le sens de la participation citoyenne aux affaires politiques et non pas comme fondement théorique d’un État géré par une élite.

À partir de 1829, on appellera « patriotes » la majorité dans la Chambre d’assemblée du B.-C. ; le mot traduit la réorientation d’un groupe antérieurement défini par la défense des droits d’une ethnie (le « parti canadien ») vers l’idéologie républicaine.

Un mot sur le concept de « parti » ; il ne faut pas penser à une organisation de masse avec adhésion, cotisation et carte de membre.

Dans les années 1820-30, on parle plutôt d’un regroupement de députés au sein de la Chambre d’assemblée, et encore là, le terme « parti » est utilisé avec beaucoup de réticence, puisqu’un député est censé agir en vue du bien commun plutôt que défendre des intérêts particuliers, ce qui constitue de façon péjorative une « faction ». Les partis vont prendre différents noms : républicain, libéral, canadien, réformiste, patriote, constitutionnel, etc.

Ce sens républicain de la communauté, menacé par la corruption, se manifeste chez les patriotes du B.-C. par une méfiance envers le grand commerce, les banques à charte et même toute entreprise qui bénéficie de privilèges étatiques.

En même temps, ils s’opposent à l’ingérence du gouverneur et de tout autre groupe en autorité dans les autres branches de l’État parce que non redevables envers les électeurs. Ainsi, au B.-C., le parti patriote refuse que des juges soient élus à la Chambre d’assemblée afin que celle-ci garde son indépendance.

De même, on craint que des gens au pouvoir puissent acheter le vote de députés en leur offrant des postes lucratifs.

Démocratie

On se rappelle que la démocratie se fonde sur le pouvoir du peuple. Ce pouvoir peut s’exprimer de multiples façons : directement par des manifestations de rue, par voie de pétitions, ou indirectement à travers l’élection de députés... Soit dit en passant, les élections à notre époque se font dans le cadre d’assemblées publiques ; la distinction entre élection et manifestation reste donc un peu floue.

En termes très généraux, on peut affirmer qu’à cette époque le mouvement démocratique cherchait à élargir l’électorat, à protéger l’indépendance des électeurs et à élargir les pouvoirs des élus par rapport à une administration nommée par la Couronne britannique.

Pouvoir du peuple ou pouvoir des peuples ? La démocratie n’implique pas seulement les structures « internes » de l’État : dans le cas d’une colonie comme le B.-C., le peuple reste soumis à un pouvoir étranger, dans le cas présent, l’Empire britannique.

Beaucoup de pays européens se trouvaient dans le même cas au cours de la première moitié du 19e siècle : des États italiens sous le joug de l’Autriche, la Pologne divisée entre la Russie, l’Autriche et la Prusse, l’Irlande assujettie à la Grande-Bretagne, etc. Ainsi, le mouvement démocratique occidental de l’époque favorisait à la fois la démocratisation de chaque pays et l’affranchissement de tous les peuples soumis à un gouvernement étranger.

En pratique, la complexité de la carte ethnographique, le foisonnement de petits peuples, le flou des définitions ethniques et le problème de minorités garantissaient des violences en tentant de démêler l’Europe des peuples (comme lors des révolutions de 1848). Mais tant que le mouvement démocratique restait oppositionnel, le rêve démocratique et le rêve nationaliste s’harmonisaient parfaitement.

Le contexte international

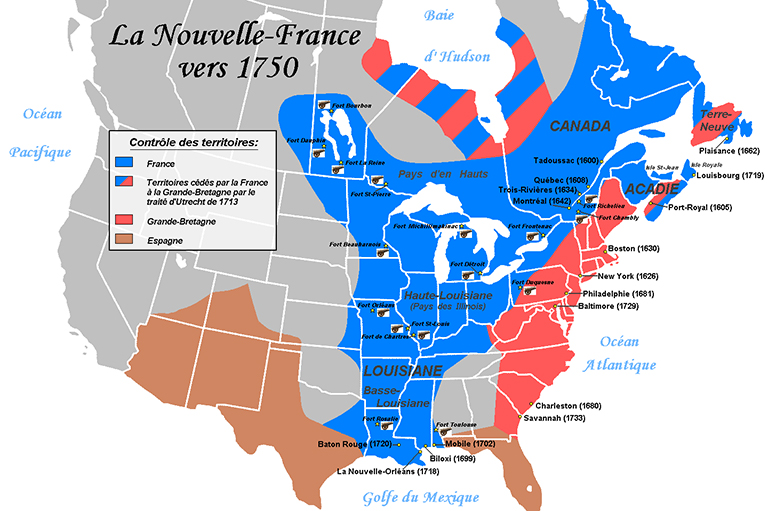

Le programme décrit très bien le contexte international dans lequel évolue le B.-C. de l’époque. Celui-ci participe aux grands courants de pensée du monde occidental, surtout à travers les nombreux journaux français et anglais du B.-C.

On y trouve des nouvelles en provenance de la Pologne, du Mexique, des États-Unis, de l’Angleterre, de la France et d’ailleurs. Les manuels décrivent généralement bien l’ère des révolutions américaine, française et haïtienne, de même que les soulèvements populaires à travers l’Europe et l’Amérique latine dans la première moitié du 19e siècle.

Par contre, d’autres aspects sont moins connus et ils se passent pourtant dans l’Empire britannique dont le B.-C. fait partie. Une loi, la « Catholic Emancipation » accorde le droit de vote aux catholiques irlandais en 1829, ce qui choque les milieux protestants. Puis, la réforme électorale de 1832 accorde le droit de vote en se fondant sur un critère économique (le critère sexiste allant de soi, on imagine mal le suffrage des femmes).

Cela fait augmenter le nombre d’électeurs à 6 % de la population totale de la Grande-Bretagne. Enfin, le Mouvement chartiste (1838-1857) réclame le suffrage universel masculin. Il arrive après le soulèvement de 1837, et ce n’est pas un hasard, comme on le verra plus loin.

Aux États-Unis, nous sommes à l’ère jacksonienne. Pour le président Jackson, la démocratie concerne uniquement les hommes blancs ; elle exclut les Noirs, les Amérindiens et les femmes.

Par ailleurs, il prône l’égalité entre les citoyens. Il se méfie des banques, susceptibles de miner l’égalité entre les citoyens à cause de la concentration de l’argent et des privilèges qui découlent de chartes étatiques à la grandeur du pays. Il supprime la Bank of the United States parce qu’il la considère comme une menace à l’indépendance des institutions de l’État. Les banques américaines opèrent encore aujourd’hui à la grandeur des États et sont pour la plupart petites.

Un Bas-Canada à l’avant-garde de la démocratie

Contrairement à ce qu’on pense généralement, le B.-C. n’est pas à la remorque, mais au contraire à l’avant-garde des courants internationaux en faveur de la démocratie. Voici quelques évènements à l’appui de cette affirmation.

D’abord, les catholiques du B.-C. ont le droit d’accéder aux charges publiques dès 1774, donc 55 ans avant l’Irlande et les autres colonies de l’Empire.

Contrairement à ce qu’affirme un manuel, le « Test Act » n’avait pas pour but d’empêcher les Canadiens français d’accéder à la fonction publique, mais plutôt les catholiques britanniques. À l’époque, l’Angleterre et la France d’ancien régime, ainsi que leurs colonies, étaient des États confessionnels. Le « Test Act » avait sa contrepartie en France, la révocation de l’édit de Nantes promulguée en 1685 par le roi Louis XIV pour supprimer le protestantisme français.

Par l’Acte de Québec, on a mis de côté les effets du « Test Act » uniquement dans la « Province of Quebec ». C’était bien entendu pour des motifs pragmatiques que les gouverneurs britanniques ont accepté de laisser les Canadiens français accéder à des fonctions de juge, d’officier de milice, etc.

Il n’en reste pas moins que cet accès des catholiques à des fonctions de l’État arrive ici avant tous les autres pays. Il s’agit d’un authentique progrès vers l’égalité et la démocratie.

Examinons ensuite la première élection de 1792. Puisqu’on reconnait la pleine propriété des habitants sur leurs censives et que la forte majorité des Canadiens possèdent une terre, le Bas-Canada va disposer d’un électorat (masculin) exceptionnellement nombreux, ce qui est inusité à l’échelle mondiale.

De plus, on exerce son suffrage de façon démocratique. Par contraste avec la Grande-Bretagne, où les élites sociales accaparent les sièges de la Chambre des communes, les électeurs du B.-C. vont élire des députés qui proviennent de toutes les classes sociales, dont plusieurs artisans et simples habitants.

À la vue de la composition de cette chambre d’assemblée, les gouverneurs (Craig en particulier) et les membres du conseil exécutif trouvent scandaleuse la situation et vont vouloir retirer tout caractère démocratique au B.-C. Donc, dans les faits, en ce qui concerne la politique parlementaire (« intérieure »), on pourrait considérer le B.-C. comme l’État le plus démocratique de l’empire à cette époque, et peut-être dans le monde, même s’il reste dans les faits soumis à l’Empire britannique.

Il y avait des esprits forts parmi les députés élus lors des premières séances de la chambre d’assemblée du B.-C., entre autres Pierre Bédard, fondateur du journal Le Canadien et chef du Parti canadien.

Avec ses collègues, il a rapidement appris le fonctionnement de la constitution britannique et des procédures parlementaires. Les hommes du Parti canadien ont su profiter des institutions du B.-C. pour protéger les intérêts des Canadiens français tout en renforçant l’aspect démocratique du régime.

Bédard a eu l’idée de calquer le fonctionnement du gouvernement colonial sur celui de l’Angleterre en tentant de faire attribuer à la Chambre d’assemblée de la colonie le même rôle et les mêmes pouvoirs que l’« House of Commons » britannique, ce qui impliquait sa quasi-indépendance. Ainsi, la Chambre d’assemblée aurait primauté sur le conseil exécutif et le conseil législatif.

Bien plus, il souhaite la présence de députés élus au conseil exécutif de façon à ce que celui-ci rende des comptes à la Chambre d’assemblée. Cette idée de la responsabilité ministérielle va influencer les autres colonies de l’Empire britannique, et émane du Bas-Canada.

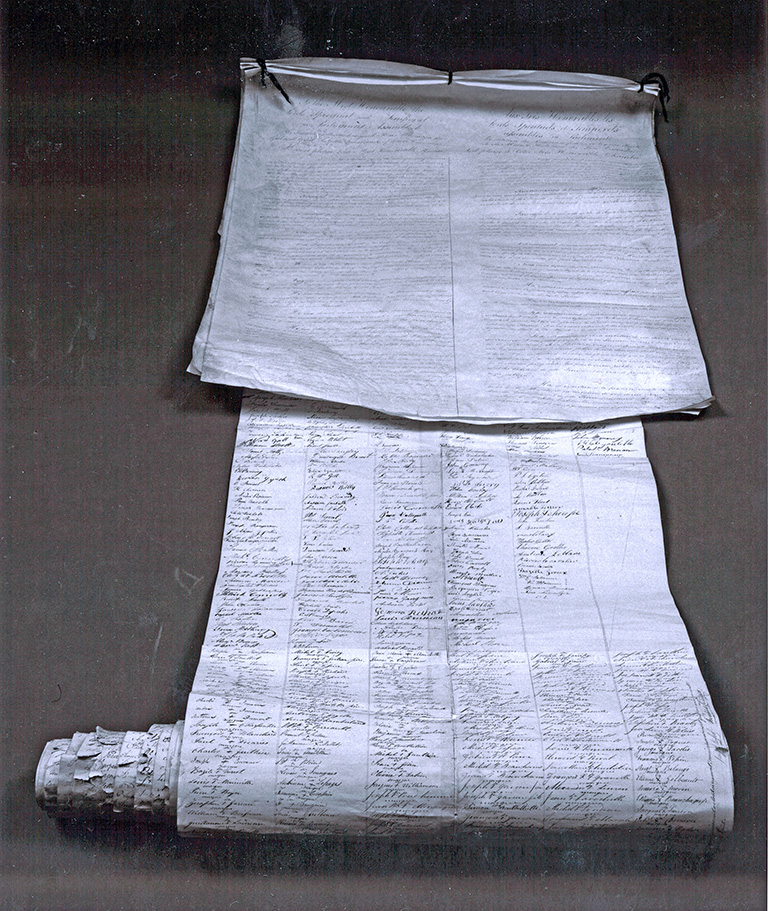

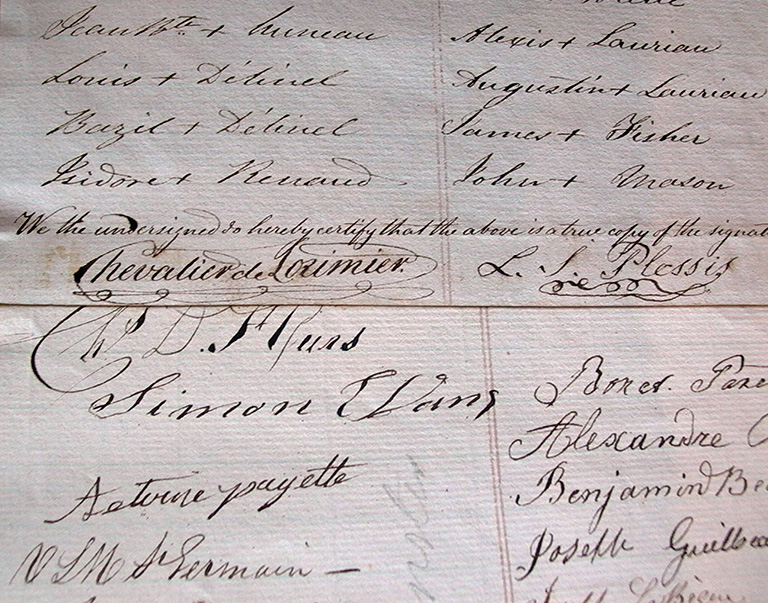

Autre élément : la pétition devient un outil inédit pour faire valoir des revendications populaires.

Dans les années 1820, on assiste à des affrontements entre le Parti canadien de Bédard et l’élite britannique. Devant un projet d’union que le gouverneur transmet à Londres en 1822, le peuple proteste par l’envoi d’une pétition de plus de 60 000 signatures que Papineau apporte à Londres.

En 1827, nouvelle pétition de plus de 80 000 signatures, cette fois pour protester contre l’autoritarisme du gouverneur Dalhousie. Le nombre de signatures représente une très forte proportion de la population, particulièrement dans la région de Trois-Rivières. Sur le plan international, cette forme de mobilisation massive est un outil nouveau pour l’époque.

L’historien Daniel Carpenter de l’université Harvard étudie le phénomène de la pétition en tant qu’instrument essentiel de démocratie au 19e siècle dans le monde atlantique. Pour Carpenter, il ne fait pas de doute que le B.-C. a joué un rôle de pionnier dans le développement de cet outil démocratique. Durant les années 1840, les mouvements abolitionnistes aux É-U et les chartistes britanniques vont signer des pétitions comme les patriotes canadiens.

En parlant des chartistes anglais qui représentent le plus grand mouvement populaire et démocratique de la Grande-Bretagne au 19e siècle, ils doivent leurs origines en partie à la Rébellion de 1837-38.

Des recherches récentes de la part de Malcolm Chase montrent que lors des soulèvements, les « Working Men of London » se sont réunis en 1838 pour appuyer les revendications démocratiques du parti patriote du B.-C. De cette assemblée populaire est née, semble-t-il, l’organisation d’une grande pétition (la « Great Charter ») en faveur du suffrage universel.

Enfin, les rébellions ont fait fuir aux É.-U. des milliers d’exilés canadiens, tant francophones qu’anglophones. Leur arrivée bouleverse la vie politique du nord des É.-U.

Entre 1838 et 1841, ces réfugiés tentent de trouver des appuis à leur cause. Ils organisent des assemblées à Détroit, Plattsburgh, Rochester, New York et d’autres villes, font de l’agitation politique.

Malgré le fort appui des populations du nord de ce pays, le gouvernement des É.-U. n’a pas voulu soutenir le mouvement et a plutôt envoyé la moitié de son armée pour protéger la frontière américaine... Par ailleurs, certains exilés vont jouer un rôle actif dans la vie politique américaine pour appuyer des forces favorables à la rébellion.

Ils ont par exemple participé au renversement du gouverneur du Michigan. L’historien Julien Mauduit affirme même dans sa thèse voir des liens entre l’action d’exilés canadiens et la défaite du président Van Buren lors de l’élection de 1840.

Bref, le B.-C. et les Bas-Canadiens ont joué un rôle de premier plan dans le développement de la démocratie. Avant comme après la crise de 1837-38, ils ont eu un impact international assez étonnant, vu la petite population de cette colonie et sa position un peu à l’écart des grands courants commerciaux et intellectuels de l’époque. Il serait à souhaiter que les programmes scolaires en fassent plus de cas.

Les soulèvements de 1837-38 vus d’en bas

Les manuels, le programme et même l’historiographie donnent souvent l’impression fausse d’une lutte constante entre deux factions : les patriotes et les loyalistes. La réalité est beaucoup plus complexe.

À l’automne 1837, le centre de la contestation est passé des villes aux campagnes, des hommes politiques aux habitants et villageois du B.-C. Une rébellion comme celle de 1837-38 ne se planifie pas. Elle surgit en réalité à la suite d’une série de gestes et de contregestes, de réactions et de contreréactions qui poussent les évènements là où personne ne les attendait.

Reportons-nous aux résolutions Russell de 1837 qui rejettent les 92 résolutions des patriotes. On organise alors des assemblées de protestation un peu partout au B.-C. Le gouverneur cherche à les supprimer, mais il réalise qu’il n’a pas d’agents locaux. Il demande l’aide des capitaines de milice et des juges de paix, mais ceux-ci sont souvent eux-mêmes des patriotes.

Il les destitue, mais le peuple les réélit afin de conserver son autonomie locale. Ceux qui n’ont pas été démis ou qui tiennent à garder leur poste sont considérés comme des ennemis du peuple et se voient chahutés à l’aide de charivaris parfois musclés (une institution folklorique française) pour les forcer à démissionner par solidarité.

Le gouverneur constate alors qu’il ne dispose d’aucun officier à travers une partie considérable de la région de Montréal pour inciter les habitants à obéir à la Couronne. Bref, cet affrontement parlementaire qui résulte des résolutions Russell déclenche une crise encore plus profonde impliquant de nouveaux acteurs qui remettent en cause de façon très concrète le pouvoir établi.

Ce phénomène s’explique par le fait que dès l’époque de la Nouvelle-France, les habitants se réunissaient souvent sur le parvis de l’église après la messe. Ils allaient aux nouvelles, discutaient et réglaient des problèmes locaux.

Les juges de paix, les curés et les capitaines de milice étaient leurs leadeurs locaux. On peut considérer cela comme une sorte de démocratie locale au sens large, une démocratie de type paroissial.

Cette longue tradition s’est poursuivie sous le régime britannique, mais avec des éléments nouveaux : des Canadiens français sont élus à la Chambre d’assemblée et des journaux apparaissent. Ainsi, par les députés et par les journaux, les habitants prennent connaissance des décisions du gouvernement.

Il leur arrive de les désapprouver, d’en discuter dans leurs paroisses respectives et d’organiser des actions de protestation : par exemple les pétitions de 1822 et 1827.

En 1837, la réaction aux résolutions Russel ne résulte donc pas simplement d’un mouvement intellectuel ou du leadership de Papineau qui aurait dit : « allons faire une rébellion ». Elle émane plutôt de la reconstitution d’un pouvoir local dans les campagnes, surtout dans le district de Montréal. Il s’agit là d’un évènement clé du moment révolutionnaire lorsque le gouverneur découvre soudain qu’il n’a plus le contrôle de la situation, que le peuple se gère lui-même.

Il interprète cela comme un défi au pouvoir du souverain (et il n’a pas tort). C’est dans ce contexte qu’il fait appel aux troupes cantonnées dans le Haut-Canada et les provinces maritimes pour mater cette résistance. Et c’est pour résister aux soldats que les Canadiens du B.-C. vont lever des armées improvisées et combattre à Saint-Denis, à Saint-Charles, à Saint-Eustache avec les résultats que l’on sait.

La dimension antiseigneuriale de la Rébellion

Un autre aspect que le programme néglige de prendre en considération, c’est le caractère antiféodal de la révolte de 1837-38. Mes recherches, notamment dans le fonds 1837-38 des archives à Québec, m’ont permis d’analyser des centaines de documents, pour l’essentiel des procès-verbaux, des témoignages, des dénonciations ou des dépositions en vue de procès pour trahison à la suite d’arrestations massives de patriotes qui ont pris part aux combats.

Les procès n’ont jamais eu lieu puisqu’on a amnistié les accusés, mais on a conservé ces documents. Les journaux d’époque et autres documents évoquent également la situation des seigneuries.

La seigneurie constitue en gros une propriété partagée : l’habitant est le propriétaire d’un lopin de terre, mais le seigneur a le droit de percevoir des redevances diverses sur tous les lopins.

En Angleterre, le « landlord » a un droit de propriété plus déterminant sur sa terre, dont celui de chasser les tenanciers. Ce n’est pas le cas au B.-C. ; les habitants peuvent vendre leur lopin ou le conserver en toute sécurité d’une génération à l’autre. Le seigneur n’a pas le droit de propriété absolue, même sur les parties non encore concédées à des habitants.

Cependant, une loi votée en Angleterre en 1825 va accorder aux seigneurs le pouvoir de vendre les lots non concédés ; c’est ce que fera par exemple Edward Ellice dans sa seigneurie de Beauharnois. Les redevances seigneuriales de divers types font également problème : les hausses de taux et la multiplication des redevances vont avoir tendance à appauvrir les habitants tout en enrichissant les seigneurs.

Des deux côtés, on souhaite l’abolition de cette division de propriété, mais pour des raisons opposées. Les seigneurs veulent devenir propriétaires uniques de leur seigneurie et percevoir des redevances des habitants établis sur leurs terres, tandis que les habitants veulent rester propriétaires uniques de leur lot et ne plus avoir à payer de redevances à un seigneur.

- Les contemporains de cette époque étaient fortement conscients de la situation de scission entre les habitants et les seigneurs. En visite au B.-C., Alexis de Tocqueville écrit en 1831 : « Nous avons pu apercevoir dans nos conversations avec le peuple de ce pays-ci un fond de haine et de jalousie contre les seigneurs. » On constate donc une tension entre paysans et seigneurs, une situation gênante lorsque le chef du parti patriote est lui-même seigneur.

- Trois ans après la rébellion, un notaire de La Prairie livre en 1840 son analyse de la situation : « Elles [les redevances seigneuriales] sont tellement préjudiciables aux habitants que je peux dire avec assurance que si nous avons eu une insurrection, nous devons l’attribuer à la tenure seigneuriale... Je leur ai demandé [aux habitants] quelles étaient leurs raisons... Ils m’ont répondu que c’était pour renverser les seigneurs qui les ruinaient, et que pour ce moyen, ils espéraient en finir avec la tenure seigneuriale. »

- Au sein des députés patriotes, il y avait des désaccords. Un député qui appuie les habitants écrit dans le journal La Minerve un article au langage tout à fait républicain [voir les caractères gras à la suite] : « Les privilèges exclusifs accordés aux seigneurs dans ce pays-ci [sont] incompatibles avec la liberté et les droits naturels de l’homme... Ces privilèges ne pouvaient qu’enfanter le monopole et traîner à sa suite l’oppression et la dégradation du peuple. » Dr C.-H.-O. Côté, député de l’Acadie, mars 1837.

- Les habitants ne sont pas en reste et expriment leur pensée de façon parfois directe : « Personnellement, je lutterais jusqu’à la fin pour cela et j’espère avoir l’occasion d’abattre quelque seigneur. »Alexis Boudreau dit Labonté, habitant.

- Également, lors d’un camp près de Saint-Charles, on a envahi la maison seigneuriale et détruit tous les papiers ayant trait à la seigneurie du seigneur de Saint-Charles qui s’appelait Debartzch, un Canadien français d’origine polonaise que ses censitaires détestaient. Au moment des 92 résolutions de 1834, il était du côté des patriotes, tout comme Sabrevois de Bleury et plusieurs autres seigneurs. Mais à l’approche des insurrections populaires qu’ils craignaient en tant que propriétaires terriens, ces seigneurs-patriotes se sont ralliés au gouvernement. Debartzch en particulier va prendre une position antipatriote assez violente.

- En 1837, Papineau sera le seul seigneur à rester patriote, mais lors du soulèvement dans la vallée du Richelieu, il devient lui-même ambivalent. Par la suite, il se retirera du mouvement révolutionnaire, à la consternation de ses collègues patriotes, qui attribuent son changement de point de vue au fait de vouloir conserver ses privilèges seigneuriaux.

Donc, tandis que chez les habitants, le mouvement contestataire devient de plus en plus antiseigneurial, de leur côté, les seigneurs s’éloignent du mouvement patriote. Ces faits sont liés et c’est ainsi que l’insurrection a pris une teinte fortement antiféodale que les historiens tendent à négliger.

1791-1840 : les revendications et les luttes nationales dans le nouveau programme

Le nouveau programme penche nettement en faveur du thème des revendications nationales et de la lutte anglais-français au cours de la période entourant la rébellion.

Certes, ce serait une erreur historique de négliger cette dimension de l’histoire du B.-C., mais à la suite de mon exposé, peut-on dire que cette période se résume à des luttes nationales ? Pour comprendre la dynamique politique de la période 1791-1840, on ne saurait sous-estimer l’importance de la question de la démocratie et des luttes démocratiques.

Je trouve que le programme a conservé de cette période un peu la vision de Lord Durham, à savoir qu’il s’agit d’abord d’un conflit « entre deux races ». L’analyse de Durham venait après les rébellions de 1837-1838, donc à un moment où les relations entre Canadiens et Britanniques étaient particulièrement hostiles.

Cette agressivité me semble être le produit de la rébellion et non la cause de celle-ci. Papineau en exil en France a d’ailleurs été choqué à la lecture du rapport Durham. Pour lui, il ne s’agissait pas du tout d’un conflit de races, mais bel et bien d’un conflit politique, et il énumère les nombreux compatriotes anglophones qui y participaient.

D’ailleurs, le mouvement patriote a bénéficié de l’appui de beaucoup d’anglophones, au B.-C. et ailleurs. Dans le Haut-Canada, près de Toronto, William Lyon Mackenzie a appelé au soulèvement explicitement en appui aux frères du B.-C. Pensons également aux chartistes qui ont manifesté à Londres en appui aux patriotes du B.-C.

On pourrait ajouter que pour la majorité des habitants du B.-C. qui vivaient à la campagne, on entend peu parler de conflits à caractère national ou religieux ; des visiteurs venus d’outre-mer ont exprimé leur surprise et leur admiration à la vue des relations généralement paisibles entre protestants et catholiques, francophones et anglophones.

Cela dit, on ne saurait nier la montée d’une rhétorique violente et francophobe chez une fraction de la bourgeoisie anglophone de Montréal durant les années 1830. Toutefois, les affrontements nationaux qui ont marqué si fortement la période doivent être situés dans un contexte plus large pour englober les autres dynamiques sociales et politiques, notamment les diverses luttes pour obtenir la démocratie.

À l’époque des premiers pas en démocratie, on présumait qu’un ouvrier qui dépendait d’un employeur pour ses gages voterait en politique selon les directives de son employeur.

Thèmes associés à cet article

Publicité

Cet article fait partie d’une série d’histoires parues initialement dans le magazine Enjeux de l’univers social de l’Association québécoise pour l’enseignement de l’univers social (AQEUS).