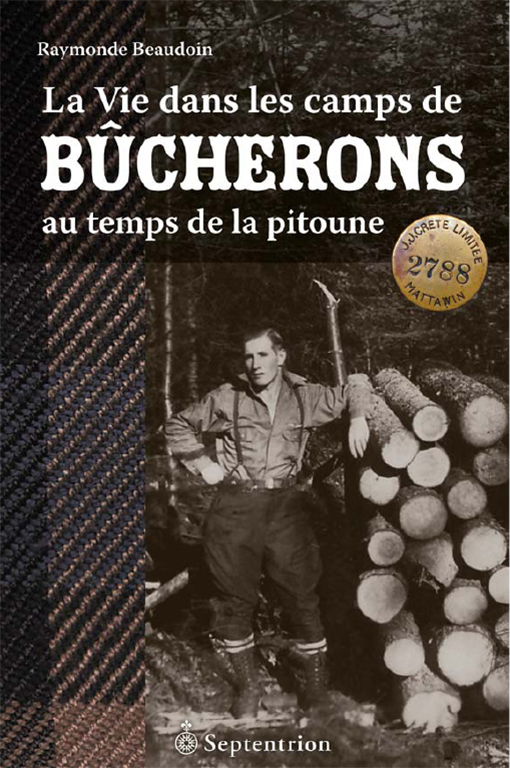

La vie dans les camps de bûcherons au temps de la pitoune

Les chantiers ont occupé une place importante dans l’histoire du Québec. Ils étaient 30 000 bûcherons à monter au bois chaque automne dans les années 1940. Qui étaient ces hommes ? Qui étaient ces femmes qui les ont suivis ? Avec son livre, La vie dans les camps de bûcherons au temps de la pitoune, publié en 2014 aux éditions Septentrion, Raymonde Beaudoin dépasse le témoignage pour tracer un portrait réel des camps reliés aux papetières.

L’auteure a donné une conférence fort intéressante sur ce sujet lors du 52e congrès de la SPHQ, et elle a accepté de nous plonger au cœur de cette époque avec quelques extraits de son ouvrage.

Au début des années 80, j’ai assisté à un spectacle au Centre culturel de Joliette. Deux heures de danse folklorique sur des musiques traditionnelles.

Dans l’un des numéros, les jeunes danseurs, vêtus d’une chemise à carreaux, représentaient des bûcherons québécois avec une petite bouteille de gin, bien visible, dans la poche de leur chemise. Cette image ne rendait pas justice à ces travailleurs.

Encore une caricature des bûcherons! Il n’y avait pas d’alcool dans les camps de bûcherons. On ne buvait pas aux chantiers. Les gens de la troupe ne le savaient pas. Pire, ils ne m’ont pas crue!

J’ai eu, tout à coup, l’impression d’avoir de la gomme d’épinette dans les veines. Je me suis revue à quatre ans au chantier, à Saint-Michel-des-Saints. Ma sœur et moi dormions dans un lit que mon père nous avait fait.

Il avait installé une planche entre nous pour que nous gardions chacune notre chaude couverture de laine grise. Nous étions bien. Je n’ai oublié ni l’odeur du pain chaud ni le goût du thé sucré.

Mes parents sont les témoins privilégiés de cette page de notre histoire. Ma mère Colette St-Georges, de Saint-Jean-de-Matha, et Roger Beaudoin, de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, ont travaillé dans les chantiers de 1937 à 1955. Deux parcours différents! Et deux mémoires phénoménales!

Ils m’ont aussi servi de guides. Ils m’ont aidée à départager le vrai du faux. Après deux années de recherche, j’entreprends la création du spectacle «La vie dans les chantiers d’autrefois» : du théâtre documentaire. Les qualités scéniques de Roger et Colette rendent possible un tel projet.

Je les accompagne à la guitare pour les reels et les chansons. J’endosse le rôle du shoboy afin de présenter les parties documentaires. Nous nous produisons dans plusieurs villages. Nous donnons plus de quarante représentations un peu partout au Québec.

Ces dernières nous ont permis d’ajouter un détail ici et là et de valider les informations. Les salles sont pleines. Des gens rient de bon cœur. Tous sont émus.

Partout, les gens se reconnaissent ou reconnaissent les leurs : un père, un oncle, un grand-père. Ils découvrent surtout la fierté de ces hommes et de ces femmes que nous leur présentons.

Le livre La vie dans les camps de bûcherons au temps de la pitoune donne la parole aux témoins de première ligne qui ont vécu l’époque des billots dans les années 20. Les témoins des années 40 et 50 étaient plus nombreux. J’ai voulu dépasser les statistiques et les témoignages.

Ceux et celles qui ont connu cette époque me remercient, ils sont fiers. Enfin, leur travail est reconnu. Les anecdotes viennent animer les descriptions et agissent au même titre que les photos nombreuses et inédites.

Les chantiers

La Mauricie et Lanaudière sont des régions voisines. C’était surtout la forêt, une forêt d’épinettes trop longtemps ignorées. Les bûcherons venaient des familles nombreuses. Ils étaient des gars ordinaires, souvent fils de cultivateurs. En 1941, près de 30 000 bûcherons.

Comment travaillaient-ils? Qui étaient vraiment les bûcherons de 1937 à 1955? Qui étaient ces femmes qui les ont suivis comme cooks ? Comment se fait-il qu’on ne les connaisse pas ou si peu et si mal?

Les complaintes et les contes ouvrent une autre fenêtre sur la vie de cette époque. Dans cet ouvrage, le patrimoine devient ici humain avec sa langue, ses contes, ses chansons et tous les métiers reliés aux chantiers aujourd’hui disparus.

Histoire

Pour comprendre et dépasser les préjugés et la légende, j’ai revisité la présence des chantiers dans l’histoire du Québec. Oui, la forêt a toujours fait partie de la vie quotidienne des colons installés en Nouvelle-France. Tous savaient manier la hache.

Le bois était l’unique source de chaleur pour combattre le froid rigoureux de l’hiver québécois. Les moulins à scie faisaient partie du paysage de chaque village, au même titre que l’école et l’église. Leur bois y était transformé en bardeaux, en lattes, en planches et en madriers.

Les habitants bûchaient sur leur terre ou sur quelques lots privés. Cependant, pas question pour eux de bûcher n’importe où! Un commerçant local pouvait, lui aussi, demander des droits de coupe au gouvernement.

Il engageait quelques hommes pour bûcher. Il voyait à leur ravitaillement. Parfois, il était la seule personne à les visiter durant l’hiver. Les gens gagnaient très peu. Leurs conditions dépendaient de la bonne volonté du commerçant. Le bois était un bien essentiel, sans toutefois faire l’objet d’un commerce organisé.

Les premiers «bûcherons», une centaine d’hommes tout au plus, ont travaillé pour l’intendant Talon. Au début du XIXe siècle, l’Angleterre a besoin de bois pour la flotte britannique. L’Outaouais offre les pins et les chênes tant recherchés.

Pour la première fois, le commerce du bois supplantait celui de la fourrure. Pendant un siècle, ils furent des milliers chaque année à bûcher sur la rivière des Outaouais. Les conditions de vie dans les camps de l’Outaouais étaient difficiles.

Les raftmen vivaient loin des leurs. En plus de l’éloignement, le manque d’hygiène et la mauvaise nourriture semblaient être leur lot quotidien. Malgré tout, cette période a profondément marqué le folklore québécois.

Les papetières

Au début du XXe siècle, l’industrie forestière était quasi inexistante, même si 75 % de la superficie du Québec était couverte de forêts. On avait pourtant découvert, à Valleyfield, un procédé qui permettait d’obtenir du papier à partir d’une pâte de bois mou. On avait enfin besoin des épinettes trop longtemps ignorées.

Plusieurs papetières ouvrent donc leurs portes dans la province. En plus de leurs forêts de résineux, les régions de la Mauricie et du nord de Lanaudière offrent un réseau hydrographique incroyable qui permettra le transport du bois.

En 1916, Olivier Beaudoin était allé bûcher pour monsieur Philibert Prud’homme, pour la compagnie Laurentides. Ils étaient partis en voiture tirée par un cheval.

Puis, avec d’autres bûcheux, ils avaient marché 20 milles au nord de Saint-Michel-des-Saints pour se rendre au Spring Crique. On exigeait d’eux 300 billots par jour pour une équipe de cinq. Si les hommes en faisaient plus, ils se gardaient bien de le dire, selon Olivier Beaudoin.

Ils préféraient ainsi accumuler une réserve. S’il pleuvait, s’il y avait une tempête ou si l’abattage était plus difficile, les gars pouvaient quand même déclarer 300 billots pour leur journée. Les salaires étaient bons. Les hommes travaillaient toujours à la garde, en groupe de cinq.

La pitoune

Tout s’écroule en 1929. Les salaires aussi. Saint-Michel-des-Saints ferme. La reprise se fait attendre une dizaine d’années. La demande de papier canadien explose avec la guerre de 1939. L’industrie forestière tient ses promesses.

La forêt est enfin reconnue comme une richesse naturelle importante. On abandonne les billots de 12 pieds pour se tourner vers les billes d’une longueur de 4 pieds, appelés pitounes, beaucoup plus faciles à draver. Partout, les bûcherons abandonnent définitivement le godendart et le remplacent par la sciotte.

Les grands contracteurs, qui représentaient les compagnies forestières, avaient plusieurs responsabilités dont celle de recruter les petits jobbers. Ces derniers étaient connus et respectés dans leur milieu.

Ceux qui réussissaient comme Stanislas Beaudoin étaient des meneurs d’hommes naturels et bien organisés. Ils plaquaient leur territoire et voyaient à la construction des camps : cookerie, camps des hommes, forge, shed à bois, shed à foin, écurie et bécosse.

Il est intéressant d’observer l’évolution dans la construction des camps, les toits et les fenêtres entre autres en disent long sur le type de camp. Pour faire fonctionner son chantier, le jobber engage des tiguidis pour l’entretien des chemins, un shoboy pour le chauffage des camps et l’approvisionnement en eau et parfois un forgeron.

Le premier camp à construire était habituellement la cookerie. La réputation du jobber reposait en partie sur celle de son cook. Le cook travaillait de 5 h le matin à 19 h le soir.

Le menu était très limité surtout avant les grands froids qui permettaient alors de conserver la viande. Par exemple, le cook cuisait une tarte par jour par homme à part les galettes et les poudings. Le pain devait être fait chaque jour.

«Le jobber est parti avec le tiguidi gruber la grande côte aura le tapanouse, le jumper passait pu».

Ces travailleurs comprenaient. Il leur fallait rapidement apprendre la langue des bois.

Puis le travail commençait. Dans les très belles forêts de la Mauricie, les hommes « bûchaient à la mitaine » la plupart du temps. Quand l’accès au bois était difficile, les hommes travaillaient à la garde avec un cheval en équipe.

La coupe du bois était une chose. Les bûcherons devaient corder au fur et à mesure. C’était eux qui étampaient ensuite chaque pitoune, étape essentielle avant le passage des mesureurs. Quand tout le bois était coupé, pour plusieurs bûcherons, la run était terminée.

Le jobber devait alors s’occuper du charroyage à temps plein. La condition des chemins de l’époque ne permettait pas le transport par camion.

Dans un gros camp, le jobber pouvait garder une vingtaine d’hommes comme charretiers. Ils n’avaient comme outils qu’un crochet à pitoune et leur hache.

La drave

Au printemps, quand la glace cédait, la drave pouvait commencer. Le bois mou, comme l’épinette, flottait bien sur l’eau. Pendant des semaines, les hommes veillaient à faire descendre les pitounes sur des centaines de kilomètres de rivières jusqu’aux moulins à papier des grandes compagnies forestières en Mauricie.

Les chantiers et la drave ne relevaient pas de la même organisation. Les draveurs étaient des experts qui ne faisaient souvent que la drave comme métier. Ils devaient bien connaître l’eau. C’était très dangereux.

Après leur run, quelques bûcherons donnaient leur nom pour draver, des vieux garçons surtout. Ils avaient le goût du risque et de l’aventure. Personne ne doutait de l’audace et de la témérité des draveurs expérimentés.

L’automne précédent, la compagnie avait préparé les approuvements. Elle avait fait d’abord construire des barrages. Elle avait fait couper les branches et nettoyer les berges des lacs ou des cours d’eau sur lesquels elle prévoyait faire la drave.

Des murets de bois, de chaque côté de l’ouverture de la dam, assuraient la sortie des pitounes. Les journées étaient très longues. Les gars se levaient à 4 h du matin et se couchaient vers 22 h. Au moins, les salaires étaient bons.

Au nord de la région de Lanaudière, le partage des eaux est situé à Saint-Zénon, c’est-à-dire que les rivières coulent vers l’est jusqu’à la rivière Saint-Maurice par la rivière Matawin. Par contre, plus au sud de la région, depuis Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Saint-Donat et Saint-Côme, les eaux se déversent vers la rivière L’Assomption.

Les draveurs passaient de village en village, par Joliette, l’Assomption jusqu’à Charlemagne. Les citadins les voyaient et les entendaient. À Charlemagne, des travailleurs étaient regroupés en deux équipes de six par barge.

Ils devaient ramasser toutes les pitounes une à une, à bras d’homme, et les corder. Les hommes étaient mouillés de la tête aux pieds.

Le bois, gorgé d’eau après un séjour de plusieurs semaines sur la rivière, était très lourd. 325 cordes par barge. C’était un travail éreintant, sûrement le plus difficile que Roger eut à faire dans sa vie.

Les soirées au camp

Dans les camps, en soirée, les hommes étaient vraiment contents quand ils avaient avec eux un bon conteur. Les histoires du Père Colas, de son vrai nom Joseph Laurence, étaient reconnaissables.

Il racontait souvent une très longue histoire d’un gars qui aimait la plus belle fille du village. Il finissait toujours en disant : « Ils se sont mariés et ont eu un petit, mais ça a tout pris, ça a tout pris. » Cette finale lui servait de signature.

Olivier Beaudoin s’en souvenait et riait encore en la répétant de nombreuses années après. Des événements tout à fait incroyables prenaient une allure de vérité. Les conteurs avaient le sens du théâtre et un réel don des langues.

Ils racontaient leurs histoires le plus sérieusement du monde. La région de Lanaudière a eu son lot de conteurs populaires. Les complaintes étaient appréciées. Il ne fallait pas avoir de la voix pour chanter. Il n’y avait ni radio ni télévision.

Autour des années 50, la vie dans les chantiers s’est rapidement transformée. L’amélioration des routes a entraîné plusieurs changements.

Les camions ont vite remplacé les chevaux sur le charroyage. Comme il devenait possible d’apporter des matériaux de construction, le camp de bois rond a été peu à peu délaissé au profit d’un carré de madriers.

Puis, les bûcherons pouvaient enfin revenir dans leur famille les dimanches. Les scies à chaîne ont fait leur apparition. Vers 1960, les camps tels qu’ils sont ici présentés disparaissent.

La compagnie regroupe les travailleurs forestiers à Casey et à Saint-Michel-des-Saints.

Thèmes associés à cet article

Publicité

Cet article fait partie d’une série d’histoires parues initialement dans le magazine Traces de la Société des professeurs d’histoire du Québec (SPHQ).