La tradition orale : une autre façon de concevoir le passé

NDLR Ce texte est un extrait d’un chapitre de Sylvie Vincent intitulé « La tradition orale : une autre façon de concevoir le passé », publié dans Alain Beaulieu, Stéphan Gervais et Martin Papillon (dir.), Les Autochtones et le Québec : Des premiers contacts au Plan Nord, Les Presses de l’Université de Montréal, Montréal, p. 75-91. Nous avons utilisé la graphie rectifiée.

Les sources de nos connaissances sur le passé sont diverses. Les premières qui viennent généralement à l’esprit sont les sources écrites et les sources matérielles. Bien que moins connues, les sources orales ont pris de plus en plus d’importance depuis le milieu du XXe siècle, en raison notamment des travaux effectués en Afrique et auprès des Autochtones des Amériques. Elles constituent une troisième voie permettant d’appréhender le passé.

Oralité, sources orales et tradition orale

On a souvent tendance à imaginer que les peuples qui appartiennent à des cultures de tradition écrite ont perdu leurs traditions orales et que ceux dont la culture est essentiellement orale n’utilisent pas l’écriture. La réalité est plus complexe, les peuples ayant généralement recours à la fois à l’oralité et à l’écriture, mais dans des proportions différentes (Calvet, 1984 : 6).

Ainsi, on peut recueillir en France des récits qui se sont transmis verbalement génération après génération depuis plusieurs siècles1 tandis que, tout en étant considérés comme les tenants d’une culture de l’oralité, les Innus du Québec2, alphabétisés dans leur langue dès le XVIIIe siècle, ont utilisé l’écriture dans des circonstances particulières3. De plus, « l’absence de tradition écrite ne signifie nullement absence de tradition graphique » (Calvet, 1984 : 7).

Cependant, tout en utilisant divers types de signes (ainsi que l’écriture, parfois) afin de communiquer de brefs messages, c’est par l’oralité que les Innus se sont transmis les connaissances reçues de leurs ancêtres, dont les récits sur le passé.

L’histoire orale est le résultat du travail d’un historien qui utilise des témoignages oraux afin de documenter des évènements qui ne le sont pas, ou pas suffisamment, par les sources écrites. Il s’agit de souvenirs autobiographiques recueillis auprès de personnes qui ont vécu ces évènements.

Alors, qu’entend-on par tradition orale ? Il s’agit d’un ensemble très vaste qui, selon les cultures, inclut différents types de « textes », dont des récits historiques, mais aussi des récits sur les origines, des contes, des formules, des proverbes, des comptines, des chants, etc. (Moniot, 1974 : 156)

Vansina, premier chercheur moderne à avoir véritablement réfléchi sur la tradition orale en tant que source pour l’histoire, écrivait au début des années 1960 — et il l’a redit par la suite — que la tradition orale est faite de messages oraux transmis verbalement de génération en génération. Dans cette définition, deux conditions sont énoncées : la transmission doit se faire par la parole, et le message doit franchir plusieurs générations (Vansina, 1985 : 27). Cette dernière condition permet de bien distinguer histoire orale et tradition orale :

Les sources utilisées par les spécialistes de l’histoire orale sont des souvenirs, des ouï-dire ou des comptes rendus que livrent des témoins oculaires sur des évènements et des situations qui leur sont contemporains, c’est-à-dire qui ont eu lieu du vivant de ces informateurs. Les sources orales sont différentes des traditions orales en ce sens que ces dernières ne sont pas contemporaines de ceux qui les relatent. Elles ont été transmises de bouche à oreille avant que ne viennent au monde ces informateurs (Vansina, 1985 : 12-13; ma traduction ; je souligne).

À mes yeux, la distinction entre histoire orale et tradition orale est essentielle, car elle fait du message de la tradition orale non pas l’expression d’une expérience ou d’un point de vue personnels, mais le résultat d’un savoir sur le passé qui, parce qu’il est hérité des générations antérieures, est un savoir collectif, un savoir partagé. De plus, elle convient parfaitement aux précautions que prennent les Innus avec qui j’ai travaillé. En effet, lorsqu’ils relatent des évènements, ils distinguent ceux dont ils ont été témoins de ceux qui leur ont été rapportés par leurs ainés.

La tradition orale innue

Chez les Innus — comme chez la plupart des Algonquiens, des Inuits, des Athabascans —, on distingue deux catégories de récits4, l’une regroupant les récits dits « atanukans » et l’autre, les « tipatshimuns ». Savard, qui a analysé plusieurs atanukans innus, les compare aux grands textes, comme l’épopée de Gilgamesh ou l’Ancien Testament, qui « ont pour objectif de faire coïncider l’apparition de deux ordres de réalité : d’une part l’ensemble des règles permettant la reproduction de la société […] ; d’autre part […] la totalité du cosmos » (Savard, 2004 : 22).

L’autre catégorie de récits innus, celle des tipatshimuns5, est celle sur laquelle portera notre attention. L’analyse morphologique du terme utilisé pour dire « il raconte un tipatshimun » — le terme tipatshimu — révèle qu’il est formé de la racine tip et de la finale atshimu. Cette finale a le sens de « il raconte ». Quant à la racine, une analyse de l’ethnolinguiste José Mailhot indique qu’elle exprime une idée de coïncidence, de mise en correspondance. La forme verbale tipatshimu peut donc être traduite par : « il raconte en conformité avec », « il rapporte conformément à ». Et c’est à ce qui a été vu que le conteur se conforme.

En effet, contrairement aux atanukans, qui sont pourtant considérés comme des récits véridiques, les tipatshimuns ont ceci de particulier qu’ils relatent des évènements dont des Innus ont été témoins. Le terme tipatshimu peut donc être traduit par : « il raconte une histoire vraie, il rapporte une nouvelle » (Mailhot et Vincent, 1980 : 116-118), ou « il raconte une histoire vécue, un fait, une nouvelle » (Drapeau, 1999 : 676).

Une autre façon, plus productive, d’envisager l’ensemble des récits de la tradition orale, quelle que soit la catégorie dont ils font partie, consiste à examiner les grandes étapes du temps narratif. Les auteurs qui se sont penchés sur cette question par rapport aux traditions orales de l’Amérique du Nord distinguent trois grandes périodes : celle des origines, celle de la transformation du monde et celle que l’on pourrait dire « moderne » (Thompson, 1929 ; Dundes, 1964 ; Wiget, 1985).

Dans cette troisième période figurent, outre des temps anciens, des temps proprement historiques dont les évènements, puisqu’ils ont été vécus par des Innus, sont rapportés dans des tipatshimuns. Parmi ceux-ci on trouve par exemple des récits sur des rencontres et des combats avec des membres d’autres peuples (Iroquois, Micmacs, Inuits), sur l’arrivée des premiers Européens, sur les faits et gestes des grands chamanes, sur les missionnaires du XIXe siècle et les rassemblements annuels aux endroits où se donnaient les missions, sur les marchands et le commerce des fourrures, sur les famines, les épidémies, les grandes chasses, les évènements marquants de la vie d’autrefois…

Uepishtikueiau, un récit de type historique

Nous retiendrons comme exemple le récit innu des premières rencontres avec les Français6, récit que l’on peut mettre en parallèle avec celui de Champlain7. Mentionnons ici que la tradition orale, qui est une source pour l’histoire, peut aussi livrer l’interprétation qui a été faite de cette source au fil des générations. Les conteurs, en effet, peuvent agir comme les historiens, qui se prononcent sur le sens à donner aux écrits qu’ils consultent.

Nous soulignerons donc également l’interprétation que firent certains historiens des écrits de Champlain, considérés comme la seule source première. Par ailleurs, il est important de rappeler que, non seulement les sources, mais aussi leur interprétation sont différentes d’une culture à l’autre.

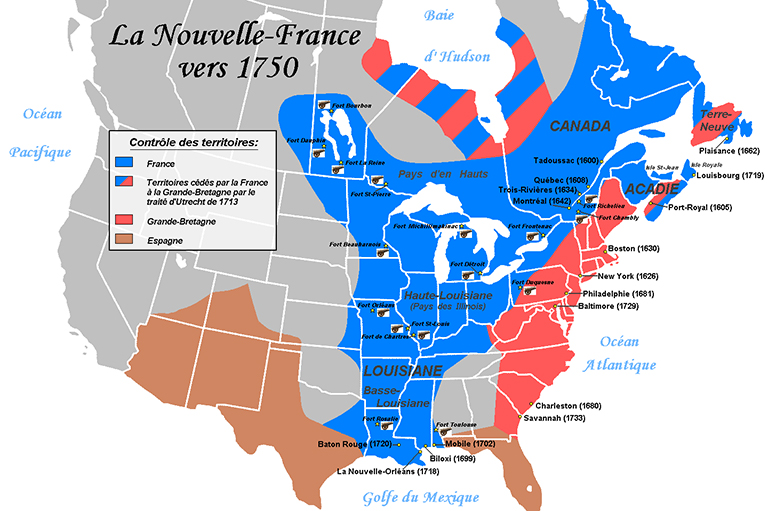

Ce récit traite d’une entente entre Innus et Français et confirme, à ce sujet, certains éléments de la tradition écrite. Plus exactement, il confirme le récit que Champlain, le seul à l’avoir rapportée directement, fit de cette entente en 1603. Aux yeux de plusieurs historiens, celle-ci constitue le premier traité conclu en Nouvelle-France (Girard et Gagné, 1995 ; D’Avignon, 2008) et elle est majeure, car elle orienta dès le début la politique des alliances françaises avec les peuples amérindiens.

Elle serait en quelque sorte la porte d’entrée officielle de Champlain et des Français dans ce qui deviendra la Nouvelle-France. Aux yeux des Innus qui l’ont raconté, le récit de Uepishtikueiau est un tipatshimun de première importance, car, à partir des évènements qu’il rapporte, la situation de leur peuple commença à basculer.

Outre l’existence d’une entente, le récit de Uepishtikueiau relate que les Français cherchaient des terres à habiter et à cultiver. De plus, ils voulaient ériger un « magasin ». Bien que les premières années du XVIIe siècle n’aient pas été très propices au peuplement de la Nouvelle-France, à partir des années 1660 (sous l’influence de Jean Talon), la surface cultivée s’accrut en effet rapidement, et l’on sait que l’Habitation construite à Québec par Champlain faisait office à la fois de logement et de comptoir de traite.

Un autre point est souligné par les deux traditions : au début, les relations entre les deux groupes étaient relativement bonnes, les Innus fournissant de la nourriture aux Français et leur enseignant à survivre dans un environnement dont ces derniers ignoraient tout, les Français procurant également de la nourriture, notamment du pain, aux Innus et s’appliquant à apprendre leur langue. Mais elles se détériorèrent bientôt (Delâge, 2009 : 39-48).

Les historiens, d’ailleurs, constatent que Champlain, dans ses écrits et dans ses faits et gestes, finit par occulter l’alliance et n’accorda plus d’importance à ses relations avec les Innus (D’Avignon, 2008 : 137 et suiv. ; Delâge, 2009 : 48). La tradition orale rapporte aussi, de son côté, que, n’ayant plus besoin des Innus et étant devenus plus nombreux8, les Français s’organisèrent entre eux. Enfin, les deux sources mentionnent le fait que les Innus cessèrent de fréquenter la région de Québec (Parent, 1985 : 583-588).

Cependant, les deux traditions divergent sur plusieurs points. Tout d’abord, si certains évènements évoqués concordent, les raisons données pour les définir ou les expliquer ne sont pas les mêmes. Ainsi, Champlain écrit qu’il fut annoncé aux Innus rassemblés à Tadoussac que le roi de France voulait peupler leur terre ; le chef montagnais aurait affirmé « qu’il était fort aise que sa dite Majesté peuplât leur terre », ce que plusieurs historiens ont interprété comme une autorisation à peupler l’ensemble de la vallée du Saint-Laurent ou même l’ensemble du « pays » (Girard et Gagné, 1995 : 7 ; D’Avignon, 2008 : 477).

La tradition orale innue insiste au contraire sur le fait que seul un lopin de terre dans la région de l’actuelle ville de Québec fut offert aux Français (Vincent, 2002 : 101). Un petit groupe d’hommes devait y construire un magasin et y faire un peu d’agriculture. Les ancêtres des Innus, disent les conteurs, n’imaginaient pas que bientôt, année après année, d’autres voiliers arriveraient avec à leur bord de nouveaux colons et qu’ainsi la population française s’accroitrait considérablement.

De plus, l’entente ne stipulait pas que les nouveaux venus auraient la possibilité de pénétrer dans l’ensemble du territoire innu. On sait d’ailleurs que les Innus firent tout en leur pouvoir pendant plusieurs décennies pour empêcher les Français de remonter le Saguenay, de la même façon que les Iroquoiens, un peu plus d’un demi-siècle auparavant, avaient tenté d’empêcher Cartier de remonter le Saint-Laurent. La politique innue a longtemps visé à maintenir les Français sur la côte et à garder le contrôle de l’intérieur des terres. Cependant, les Français ne tinrent pas compte de l’esprit de cette entente, et on voit aujourd’hui leurs descendants exploiter les terres innues comme s’ils étaient chez eux.

Comment explique-t-on cette acceptation d’une présence française en terre innue ? D’après Champlain et ceux qui se basent sur ses écrits, les Français auraient assuré aux Innus que Sa Majesté le roi de France désirait faire la paix avec leurs ennemis iroquois ou « leur envoyer des forces pour les vaincre ». Et l’on vit en effet Champlain s’engager aux côtés de ses alliés dans des guerres contre les Iroquois, ce qui laisse supposer que les Français remplirent leur promesse.

La tradition orale a plutôt retenu qu’en échange d’une petite concession de terre, les Français promettaient d’apporter aux Innus une aide alimentaire, qui s’étendrait aussi à leurs descendants. Les écrits de Champlain rapportent que, en effet, « il arriva maintes fois que les Montagnais acculés à la famine se présentent à l’Habitation pour demander du pain et des fèves » (Delâge, 2009 : 40). Ce soutien alimentaire a été confirmé par la tradition orale. Par ailleurs, les deux traditions relatent qu’il fut réciproque, les Innus pourvoyant largement aux besoins des Français en viande et en poissons.

Cependant, précise la tradition orale, cette aide des Français cessa bientôt, et la relation se transforma en une relation marchande dans laquelle les Innus furent souvent floués. Il ressort donc du récit innu que les Français, en fin de compte, ne respectèrent pas leur promesse et se comportèrent en menteurs et en voleurs.

Les raisons données pour expliquer le départ des Innus de la région de Québec sont aussi divergentes : les écrits évoquent, entre autres, des épidémies et une raréfaction de la faune due à la croissance de la population française (Parent, 1985 : 587-588), tandis que la tradition orale rapporte plutôt que les Innus cessèrent de fréquenter Québec parce que les Français leur tiraient dessus quand ils s’y présentaient.

La tradition écrite fait état de la tension entre les deux groupes, de meurtres perpétrés par des Innus, de l’espoir secret qu’ils auraient eu d’attaquer Québec et d’en déloger les Français (Delâge, 2009 : 46). Mais, alors que la tradition orale mentionne ces tensions et fait état de nombreux morts de part et d’autre, la tradition écrite ne parle pas d’assassinats d’Innus par des Français et n’en fait pas la raison pour laquelle les ancêtres des Innus ont cessé de fréquenter la région de Québec.

La tradition orale innue fait ainsi état d’évènements sur lesquels les écrits sont silencieux ou dont ils parlent à peine. Certains aspects qui avaient échappé à l’histoire officielle, comme l’hésitation des Innus à accepter la présence des Français et même leur tentative de repousser ces derniers, trouvent maintenant des échos dans les recherches des historiens spécialisés dans l’histoire des Premières Nations (Delâge, 2009 : 46-47).

D’autres éléments, comme le fait que l’entente comportait une promesse d’aide économique, ne figurent pas dans les écrits des historiens, qui, suivant en cela Champlain, soulignent l’aspect militaire de cette entente et le fait qu’elle permettait la colonisation (Trigger, 1991 : 221, 225, 228 ; Girard et Gagné, 1995 : 5-7 ; D’Avignon, 2008). En posant un autre regard sur les évènements, la tradition orale, en plus de donner la perspective des Innus quant à l’arrivée des Français sur leurs terres, suscite des questions et poussera peut-être les historiens à approfondir leurs recherches.

Par ailleurs, les récits oraux documentent des évènements auxquels n’ont pas participé les Européens et qui, pourtant, font partie de l’histoire du Québec. Ainsi, les combats entre Innus et Inuits ou entre Innus et Micmacs, qui, bien que mentionnés, ne sont que peu expliqués par les écrits, peuvent trouver un éclairage dans la tradition orale. Il en est de même des faits et gestes des Innus quand ils étaient à l’intérieur des terres, loin des regards des Européens, qui ne fréquentaient que la côte.

Deux peuples, deux façons de raconter ce qui fut, pour les uns, l’aube de la Nouvelle-France, et pour les autres, le début du bouleversement profond de leur vie économique, politique et culturelle. En soi, cela n’a rien d’étonnant. Anglophones et francophones du Canada ne relatent pas non plus l’histoire de la même façon. Peuples dominants et peuples dominés n’ont pas la même version des évènements qui les ont opposés. Et, à l’intérieur d’un même peuple, il existe bien entendu des interprétations divergentes des mêmes évènements selon les historiens (Vincent, 2002 : 102).

Toutefois, ici, deux autres difficultés s’ajoutent : d’une part, nous avons affaire à deux cultures entièrement distinctes et, donc, notamment, à deux conceptions du temps et à deux façons différentes d’identifier les évènements à retenir ; d’autre part, nous disposons de deux médias peut-être difficiles à concilier : le document et la parole. Alors se dresse l’obsédante question de la fiabilité de la tradition orale.

La tradition orale est-elle crédible ?

La tradition orale, dit-on, évolue et se transforme au gré de l’imagination des conteurs. Or, dans le cas de la culture innue au moins, il existe des règles qui assurent la fiabilité des récits. Tout d’abord, les conteurs ont l’habitude de fournir leurs sources, indiquant qui leur a raconté tel récit et de qui cette personne le tenait. S’ils doutent de l’origine d’un texte, ils n’hésitent pas à le signaler.

En second lieu, un récit de type historique est un récit collectif commun à plusieurs familles et à plusieurs communautés ; lorsqu’il est raconté devant des ainés, ceux-ci soutiennent le conteur tout en vérifiant si sa version correspond bien à celle qu’eux-mêmes connaissent. En troisième lieu, tout conteur se doit de respecter les règles linguistiques utilisées pour rapporter les faits.

Ayant examiné les « stratégies stylistiques et grammaticales » à l’œuvre dans la récitation des tipatshimuns, Drapeau conclut, elle aussi, à l’existence d’un « processus d’archivage de l’information » qui, comme nous l’avons vu plus haut, identifie la source de cette information et son trajet jusqu’au locuteur (Drapeau, 1984 : 24, 35). L’obligation de respecter ces règles linguistiques d’une génération à l’autre assure la stabilité du récit. On peut donc dire que, loin d’inventer leurs textes, les Innus qui relatent des évènements du passé exercent sur leurs sources leur propre critique et se sentent responsables de la fiabilité des récits qu’ils transmettent.

Un autre reproche adressé à la tradition orale est qu’elle livre non pas des informations sur des évènements anciens, mais plutôt des interprétations actuelles de ceux-ci. En ce domaine, tradition orale et histoire écrite peinent dans les mêmes sables mouvants. Nombre d’auteurs se sont interrogés sur la construction de l’histoire tout comme sur l’invention de la tradition (voir, entre autres, Hobsbawm et Ranger, 1983 ; Veyne, 1971 ; Hartog, 2005).

Seuls l’extrême prudence du chercheur et le fait d’associer la critique interne, lorsque faire se peut, à une critique externe soignée peuvent pallier cette difficulté ; et cela est aussi vrai pour celui qui travaille en histoire écrite que pour celui qui travaille en tradition orale.

Dans le cas des traditions orales autochtones, s’ajoute une autre difficulté : celle de la traduction, puisque les récits oraux doivent être recueillis dans la langue maternelle de ceux qui les content.

Sans insister davantage sur cette question pourtant cruciale, disons que, tout en admettant qu’aucune traduction ne peut être parfaite, le lecteur de recueils de textes issus de traditions orales a intérêt à s’informer sur le chemin parcouru entre leur récitation dans une langue autochtone et leur apparition dans un livre en français ou en anglais (mention du nom de l’auteur, de celui de sa communauté, de la date à laquelle il a été enregistré — s’il l’a été —, de la langue dans laquelle le récit a été conté, du nom du traducteur, de la méthode employée, de l’existence ou non d’une transcription dans la langue d’origine, etc.).

La tradition orale, le produit d’une culture

Comme on l’a vu plus haut, le récit de Uepishtikueiau est situé dans une séquence temporelle. Il fait partie des récits sur les Anciens, c’est-à-dire sur ceux qui vivaient à une époque où les Innus n’avaient recours qu’à eux-mêmes et à leur savoir pour vivre (Vincent, 1991). Pour comprendre comment les évènements relatés s’inscrivent dans le passé, il faut avoir une idée du découpage du temps propre à la culture innue. Ce découpage n’est pas fondé sur un décompte d’années, mais plutôt sur une succession de grandes plages de temps caractérisées par des modes de vie différents.

Le conteur innu, tout en sachant que son récit relate des évènements qui se sont passés à l’époque des Anciens, dits Tshishe-tshashinnuat, ne se préoccupe pas, contrairement à un historien occidental, de l’année où ils ont eu lieu. On remarquera aussi que, sauf dans de très rares cas (héros culturels, grands chamanes), les personnages des récits ne sont pas nommés. Ce qui importe, c’est la fonction des acteurs.

En fait, les évènements qui sont racontés dans les récits de type historique semblent avoir été retenus parce qu’ils sont symptomatiques de phénomènes qui se répètent sans cesse ou pourraient se répéter : la volonté des étrangers de faire des incursions en territoire innu, par exemple, et d’en exploiter les ressources ; le risque que la faune vienne à manquer si on ne la respecte pas ; les luttes de pouvoir entre membres de nations différentes ; la nécessité de résoudre les problèmes de déviance, etc.

Ces différences rendent difficile la mise en parallèle avec l’histoire écrite, construite notamment sur la base d’évènements placés sur une ligne du temps découpée en années, d’acteurs nommés et de faits situés dans une chaine de relations de cause à effet (Vincent, 2002).

Mais il y a plus. Brièvement, disons que, pour comprendre un récit innu, il faut tenir compte, entre autres, de différentes oppositions à l’œuvre dans la culture9 et des critères servant à définir diverses réalités10. Tout savoir sur le passé est enraciné dans son substrat culturel, qu’il s’agisse des mots pour l’exprimer, du poids symbolique de certaines images, des liens avec d’autres éléments du savoir et avec l’ensemble du système de représentations… Ces réalités et les précautions qu’elles suggèrent devraient être évidentes (Vincent, 2002 : 103-104).

En fait, elles ne sont ni comprises ni acceptées. Pourtant, comme le signale Toby Morantz (2001 : 50), arracher de tels récits à leur « habitat culturel » risque d’induire des distorsions auxquelles les historiens devraient prendre garde.

Les traditions orales des Premières Nations peuvent-elles contribuer à la connaissance de l’histoire du Québec ? Incontestablement. À condition de les respecter intégralement et de ne pas tenter de les fondre dans une histoire unique et assimilatrice. À condition, donc, d’admettre que plusieurs façons de concevoir le passé peuvent se côtoyer (Nabokov, 2002), et que cette juxtaposition d’éclairages différents contribue même à enrichir les connaissances des uns et des autres sur le passé.

Mots-clés

Histoire orale : Histoire essentiellement rédigée à partir de témoignages oraux recueillis auprès de contemporains des évènements relatés. L’histoire orale rapporte donc des évènements relativement récents (XXe siècle), contrairement à la tradition orale.

Sources orales : Récits et autres types d’informations (souvenirs, autobiographies, généalogies, etc.) transmis par voie orale et sur lesquels il est possible de s’appuyer pour documenter les évènements passés.

Tradition orale : Ensemble de récits et autres types d’informations constituant un savoir collectif transmis par voie orale de génération en génération. Ces informations se rapportent à des évènements parfois très anciens, qui ont été racontés aux locuteurs, mais dont ceux-ci n’ont pas été témoins.

Bibliographie

CALVET, Louis-Jean, 1984 : La tradition orale, Presses universitaires de France, Paris.

COOK, Peter, 2013 : « Les premiers contacts vus à travers les sources documentaires européennes », dans Alain BEAULIEU, Stéphan GERVAIS et Martin PAPILLON, dir., Les Autochtones et le Québec : Des premiers contacts au Plan Nord, Les Presses de l’Université de Montréal, Montréal, p. 52-70.

D’AVIGNON, Mathieu, 2008 : Champlain et les fondateurs oubliés. Les figures du père et le mythe de la fondation, Presses de l’Université Laval, Québec.

DELÂGE, Denys, 2009 : « L’histoire des origines de Québec d’après les sources écrites », dans Yves CHRÉTIEN, Denys DELÂGE et Sylvie VINCENT, dir., Au croisement de nos destins. Quand Uepishtikueiau devint Québec, Recherches amérindiennes au Québec, Montréal, p. 27-48.

DRAPEAU, Lynn, 1984 : « Le traitement de l’information chez les Montagnais », Recherches amérindiennes au Québec, vol. 14, no 4, p. 24-35.

DRAPEAU, Lynn, 1999 : Dictionnaire montagnais-français, Presses de l’Université du Québec, Sainte-Foy.

GIRARD, Camil et Édith GAGNÉ, 1995 : « Première alliance interculturelle. Rencontre entre Montagnais et Français à Tadoussac en 1603 », Recherches amérindiennes au Québec, vol. 25, no 3, p. 3-14.

HARTOG, François, 2005 : Évidence de l’histoire, Gallimard, Paris.

HOBSBAWM, Eric et Terence RANGER, dir., 1983 : The Invention of Tradition, Cambridge University Press, Cambridge.

JOUTARD, Philippe, 1977 : La légende des Camisards. Une sensibilité au passé, Gallimard, Paris.

LEROUX, Jacques, 1994 : « La question des “genres” dans la tradition orale algonquienne », Religiologiques, vol. 10, p. 211-244.

MAILHOT, José, 1992 : « Deux lettres montagnaises du XVIIIe siècle », Recherches amérindiennes au Québec, vol. 22, no 1, p. 3-16.

MAILHOT, José et Sylvie VINCENT, 1980 : Le discours montagnais sur le territoire, rapport soumis au Conseil attikamek-montagnais, Québec.

MONIOT, Henri, 1974 : « L’histoire des peuples sans histoire », dans Jacques LE GOFF et Pierre NORA, dir., Faire de l’histoire, tome I : Nouveaux problèmes, Gallimard, Paris, p. 151-173.

MORANTZ, Toby, 2001 : « Plunder or Harmony? On Merging European and Native Views of Early Contact », dans Germaine WARKENTIN et Carolyn PODRUCHNY, dir., Decentering the Renaissance. Canada and Europe in Multidisciplinary Perspective, 1500–1700, University of Toronto Press, Toronto, p. 48-67.

NABOKOV, Peter, 2002 : A Forest of Time. American Indian Ways of History, Cambridge University Press, Cambridge.

PARENT, Raynald, 1985 : Histoire des Amérindiens, du Saint-Maurice jusqu’au Labrador : de la préhistoire à 1760, Thèse de doctorat (histoire), Université Laval, Québec.

SAVARD, Rémi, 2004 : La forêt vive. Récits fondateurs du peuple innu, Boréal, Montréal.

SCOTT, Colin H., 1983 : The Semiotics of Material Life among Wemindji Cree Hunters, Thèse de doctorat (anthropologie), Université McGill, Montréal.

TRIGGER, Bruce G., 1991 [1976] : Les enfants d’Aataentsic. L’histoire du peuple huron, Libre Expression, Montréal.

VANSINA, Jan, 1985 : Oral Tradition as History, University of Wisconsin Press, Madison.

VEYNE, Paul, 1971 : Comment on écrit l’histoire, Éditions du Seuil, Paris.

VINCENT, Sylvie, 1982 : « La tradition orale montagnaise. Comment l’interroger ? », Cahiers de Clio, Centre de pédagogie de l’histoire et des sciences de l’homme, Bruxelles.

VINCENT, Sylvie, 1991 : « La présence des gens du large dans la version montagnaise de l’histoire », Anthropologie et Sociétés, vol. 15, no 1, p. 125-143.

VINCENT, Sylvie, 2002 : « Compatibilité apparente, incompatibilité réelle des versions autochtones et des versions occidentales de l’histoire : l’exemple innu », Recherches amérindiennes au Québec, vol. 32, no 2, p. 99-106.

VINCENT, Sylvie, 2009 : « Les sources orales innues : la fondation de Québec et ses conséquences », dans Yves CHRÉTIEN, Denys DELÂGE et Sylvie VINCENT, dir., Au croisement de nos destins. Quand Uepishtikueiau devint Québec, Recherches amérindiennes au Québec, Montréal.

WIGET, Andrew, 1985 : Native American Literature, Twayne Publishers, Boston.

Thèmes associés à cet article

Publicité

Cet article fait partie d’une série d’histoires parues initialement dans le magazine Enjeux de l’univers social de l’Association québécoise pour l’enseignement de l’univers social (AQEUS).